株式会社輔仁薬局 様

大分県で26店舗の調剤薬局を展開している株式会社輔仁薬局様。地元の医療機関と連携しつつ、地域密着型のきめ細やかな調剤サービスを提供されています。そんな同薬局が、新型コロナウイルスに対応するため導入されたのが、ビデオトークでした。既に導入しているオンライン調剤システムがあったなか、あえてビデオトークを導入し、使い分けをされているとのこと。導入前の課題や具体的な活用方法、使い勝手や効果などについて、片島店薬剤師の松永氏にお聞きしました。

― 輔仁薬局様の概要や特徴についてお聞かせください。

松永氏:当社は、大分県で26の店舗を展開している調剤薬局グループです。地元の病院と密に連携を取りながら地域に密着した調剤サービスを展開しています。

私が勤務する片島店は、小児専門の救急病院のすぐそばにある店舗です。“小児病院の門前薬局”ということもありまして、患者さんの約9割の方が小児科の処方箋を持っていらっしゃいます。救急外来を受診した上でお越しになる急性期の患者さんも多く、グループ内で唯一、24時間365日の処方箋受付を行っています。

― 松永様は、どのような業務を担当していらっしゃるのでしょうか。

松永氏:普段は薬剤師として、お薬の調合や服薬指導などを行っています。ほかに、ITシステムの提案や導入を担当することも。以前から個人的にPCやデジタルソリューションに興味があり、ITを活用した業務改善のようなことを担当する機会が増えるようになりました。ビデオトークの社内提案や導入も私が担当しています。

― 2023年9月に、まずはほじん薬局片島店にてビデオトークを導入されたとお聞きしました。導入のきっかけや、導入前に抱えていた課題についてお聞かせください。

松永氏:導入のきっかけになったのが新型コロナウイルスの流行です。コロナ前は薬局の窓口で対面にて服薬指導を行っていたのですが、コロナによって極力、患者さんとの接触を避けて業務を行う必要が出てきました。ピーク時は、陽性の患者さんだけで1日150人以上もいらっしゃるという状況で、これまで経験したことがないほど多くの感染症患者さんに接触を避けながら対応しなければならず、病院も我々もパンク寸前の状態でした。そのような事情で、まずは近隣の病院がビデオトークの導入を決めたのです。

一方、我々は、国からコロナ対応のための特例措置として電話での服薬指導が許可されたということもあって、まずは電話で対応していました。当時は、病院からFAXで処方箋を送ってもらい、患者さんは薬局には入らず車で待機していただいて、お薬の準備が出来次第お電話で服薬指導を実施、お薬を薬剤師がお車までお届けし、手渡したら完了という形で業務を行っていました。

その後、特例措置として許されていた「電話での服薬指導」は終了し、薬機法に基づく「映像と音声によるオンライン服薬指導」を導入する必要があり「なにか窓口対面にかわる安全で効率的な方法はないか」、そう考え、近隣の病院で以前から使っているビデオトークの検討を始めました。

― ビデオトークのどのような点が特によいと思われましたか? 惹かれたところや、導入の決め手となったポイントについてお教えください。

松永氏:もっともよいと思ったのが、アプリのインストールが不要なところです。片島店ではコロナの患者さん以外にも多くの患者さんが来局されるため、コロナの患者さん全員にアプリのダウンロードや使い方について説明し、アプリを導入してもらうことは事実上不可能でした。また、多くのアプリ導入型のツールではクレジットカード登録が必須である点も導入の障壁を上げていました。ですから説明や操作が簡単、登録は不要など患者さんがすぐに使えるツールが必要でした。ビデオトークなら、SMSに記載されているURLをタップするだけでビデオ通話が開始できます。こうした手軽さ、簡単さが、感染症の急性期対応にとてもマッチしていると思いました。

また、ひとつのアカウントで3回線利用できるところも有難いと思いましたね。3回線使えれば、例えば1回線は片島店で使い、残りの2回線は他の店舗でとグループ全体で活用できます。コストを抑えつつ柔軟に運用できる点も魅力的だと感じました。

もちろん、既に近隣の病院で使われていたというところも大きな決め手になりました。病院側にビデオトークについて聞いたところ、「今後もビデオトークを使い続ける」とのこと。つながりのある病院での利用実績があり、病院側が継続して使用することを表明しているわけですから、当薬局が使わない理由はないなと。「これだ!」と感じて、すぐ導入することに決めました。

― ビデオトークのほかに利用を検討されたビデオ通話サービスはありましたか?

松永氏:実は当薬局ではすでに、オンライン診療&服薬指導システムを導入しており、こちらを使うという手もありました。ただこちらは、アプリの導入が必須だったこともあり緊急の感染症にはマッチしないと、早い段階で検討から外しました。

― ビデオトークの具体的な活用方法についてお聞かせください。

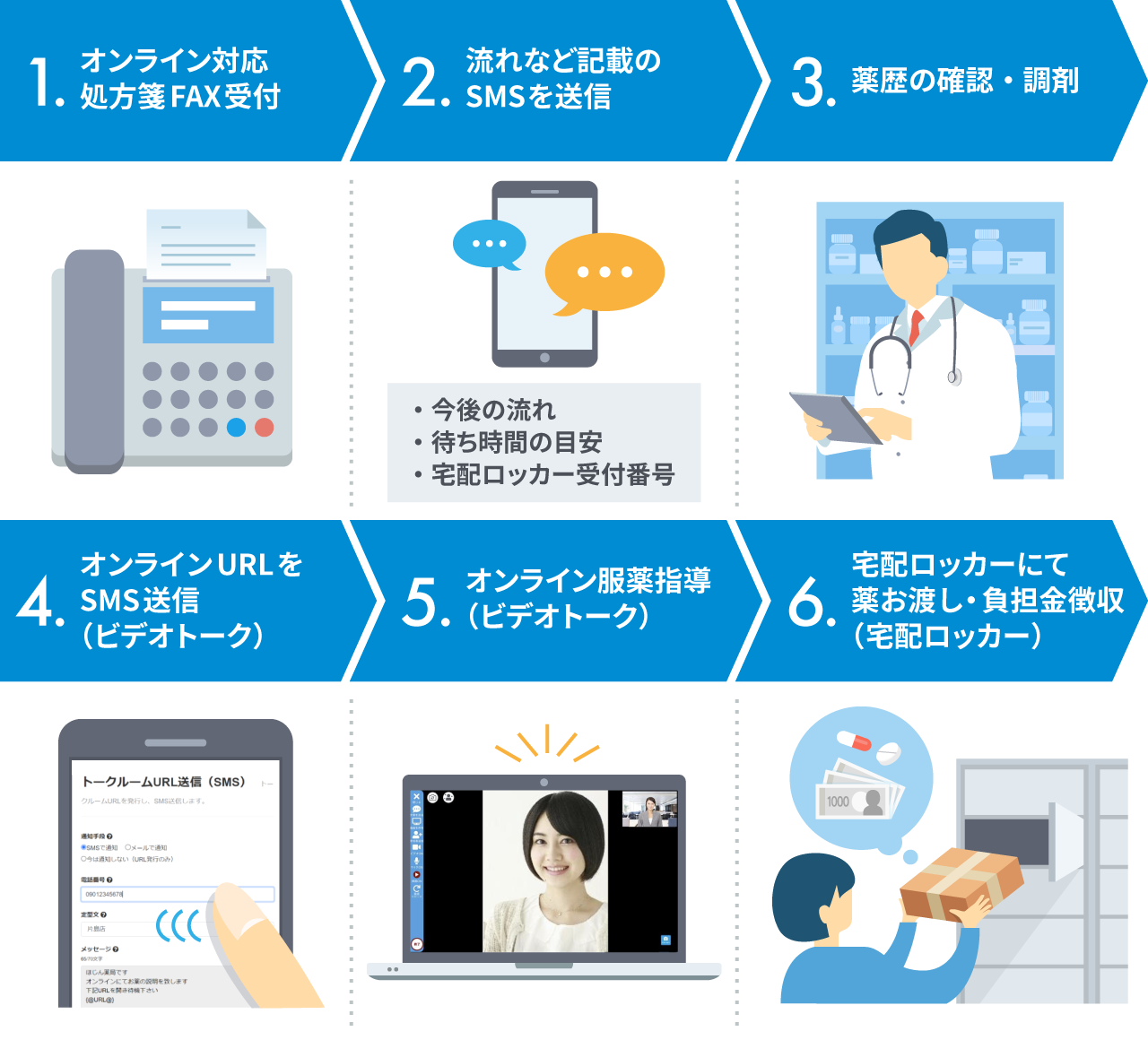

松永氏:これまで同様に処方箋をFAXしてもらい、FAXが届いたら「待ち時間」「お薬ができたらビデオトークで服薬指導を行うこと」などの一連の流れをSMSでご案内しています。その後、お薬を調合し、準備ができたら再度SMSを送って、ビデオトークへ誘導、服薬指導を行っています。なお、ビデオトークの導入と同時期に、駐車場の一角に宅配ロッカーを設置して、現在はそちらに出来上がったお薬をお届けするようにしています。自己負担金についても、お薬を取り出す際にロッカー内に負担金を入れてもらって会計をしています。このように全ての工程において完全非接触で対応できるようになったため、薬剤師の感染リスクが大幅に低減しました。患者さんの心理的な負荷も減ったのではないかと思っています。

ビデオトークを活用したオンライン服薬指導の流れ

― 効果についてはいかがでしょうか? 使ってみてお感じになっているメリットやご感想などについても、あわせてお聞かせください。

松永氏:画面でお薬を見せながら説明できるため、電話と比較して、圧倒的に短い時間で服薬指導を終えられるようになりました。また、患者さんの顔が見えるため、「ピンと来ていないような表情をされているときは説明を追加する」「薬だけでなく袋などを見せて詳しく説明する」など、よりよい対応ができていると感じています。窓口での対面対応と変わらない、質の高い服薬指導ができるようになりました。

― 最後に、今後の活用の展望についてお聞かせください。

松永氏:2023年12月より、片島店だけでなく全グループ店舗でビデオトークによるオンライン服薬指導を実施できる体制を整えました。また、以前はコロナの患者さんだけに使っていたのですが、最近では水ぼうそうやおたふくかぜといった感染症の患者さんにも、ビデオトークの活用の場を広げています。今後もさまざまな感染症の患者さんに、積極的にビデオトークを使ったオンライン服薬指導をしていきたいですね。ゆくゆくは急性期だけでなく慢性期の患者さんにも使いたいと思っています。

なにより心強く感じているのが、ビデオトークと宅配ロッカーを導入したことで、新しい感染症が出てきたときに対処できるような、ひとつの仕組みが出来上がったところです。スマホさえあれば、有事のとき、接触なく安全に患者さんにお薬をお届けすることができる。強い感染症や未知の疾患に素早く対応することができる体制が整い、今後の医療に対しての対応力そのものを高めることができました。

未曾有の事態やパンデミックに、大変、有用なシステム。緊急時の薬局インフラとして、今後も、長く、使っていきたいと思っています。

https://www.hojinyakkyoku.com/

大分県内で26店舗の調剤薬局を経営する薬局グループ。1979年(昭和54年)に設立され、以降、地域の方の「かかりつけ薬局」として地域医療に貢献することを目指し続けている。