コンバージョン率の改善に有効な「ファネル分析」の活用法

- 目次

-

ファネル分析とは、コンバージョンに至るまでの顧客のアクションを分解して、離脱ポイントや離脱原因を明確にしながら、マーケティング施策の改善に導く分析手法です。ファネル分析を導入することで、効率よくコンバージョン率を上げることができます。特にBtoBのマーケティングに適しており、見込み客を顧客に育成する一連の活動の改善に活用できます。

この記事では、ファネル分析の概要や種類、導入することによるメリットなどの基礎知識のほか、具体的な活用方法や実践に適したツールを解説します。コンバージョン率の改善や、顧客の継続利用推進などに課題を抱えているなら、ぜひ参考にしてください。

ファネル分析とは

ファネル分析とはどういう特徴があるのか、最初に確認をしておきましょう。

ファネル分析の意味

ファネル分析とは、コンバージョン(CV)に至るまでの顧客のアクションを分解して、CVに至らなかった顧客の離脱ポイントと、離脱した原因を探る分析手法です。CVに至るまでに顧客の数が徐々に少なくなっていく様子と、漏斗(ファネル)の形が似ていることから、ファネル分析と呼ばれています。

分解したアクションの各フェーズごとの状況を分析し、離脱率が高いフェーズをボトルネックとすることで、優先的に検証・改善施策を行うことができます。結果、CVに至る顧客を効率的に増やすことにつながります。

顧客の行動を理解する手法には、ペルソナやカスタマージャーニーもありますが、これらは顧客接点ごとの顧客満足度や対策を探るのに有効です。一方のファネル分析は、顧客のアクション全体を把握する際に役立ちます。概してファネル分析とは、顧客理解と共に、マーケティング全体のボトルネックや、施策別のコンバージョン改善に有効な分析手法といえます。

ファネル分析の種類

ファネル分析は、以下の3種類に分類できます。マーケティング施策改善の目的に合わせて、使い分けることが重要です。

パーチェスファネル

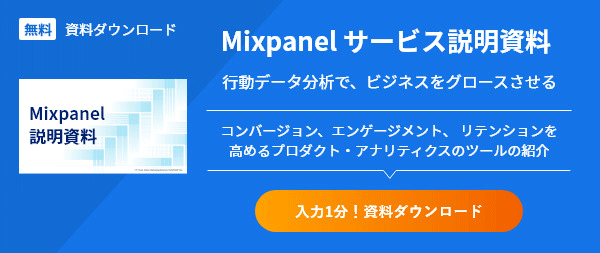

「パーチェスファネル」は、最も標準的なファネル分析で、消費者の購入に至るまでの心理プロセスを示すAIDMAモデルを発展させた考え方です。購入や申込などコンバージョンに至るまでのプロセスを、「認知」⇒「興味・関心」⇒「比較・検討」⇒「購入・申込」という、4つのフェーズに分けてファネル分析を行います。

具体的には、各フェーズにおける顧客の離脱率を確認し、事前の想定よりも離脱率が高いフェーズがあれば、そこに改善すべき課題が隠れている可能性があると判断します。

BtoBにおける顧客獲得をコンバージョンとするマーケティングにおいては、ファネルのフェーズを、見込み客の獲得(リードジェネレーション)⇒見込み客の育成(リードナーチャリング)⇒アポイント・商談獲得と設定するとよいでしょう。

このほか、LPやWebサイトなどにおける分析も可能で、LPへの流入⇒LP内での行動⇒コンバージョンと設定して、離脱の確認や課題発見に活用できます。

インフルエンスファネル

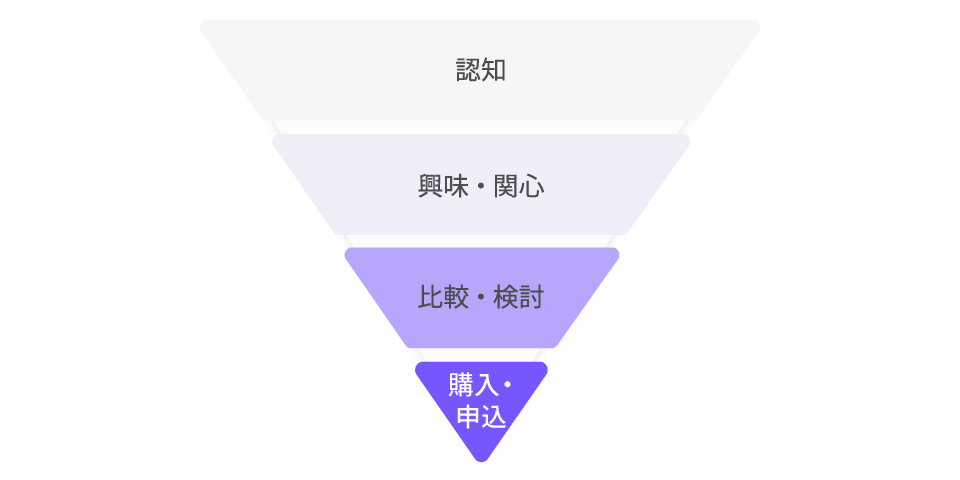

パーチェスファネルとは逆に、購入や申込などのコンバージョン後の行動を図式化したものが、「インフルエンスファネル」です。

サブスクリプションなどのSaaS型ビジネスモデルが浸透した現代では、気に入った製品やサービスを一括支払いで購入するのではなく、使用する権利を継続購入することが一般化しています。また、インターネットやSNSの普及によって、製品・サービスの購入や使用後に口コミで紹介したり、自ら発信したりなどが日常となり、必ずしも購入や使用がゴールではなくなりました。むしろ購入や使用後のこうしら行動が宣伝となり、そこから認知が拡大して、興味関心を持つ人や購入に至る人が増えるという現象が増えています。

このようにインフルエンスファネルは、CV後の拡大が見込まれることから、漏斗を逆にした三角形で表現されるのです。

インフルエンスファネルは、購入や利用する製品・サービスの継続利用や、紹介・レビューを最終的なゴールとするマーケティングに活用できます。また、カスタマーサクセスを取り入れているBtoBのマーケティングにおいても、重要な分析手法となります。

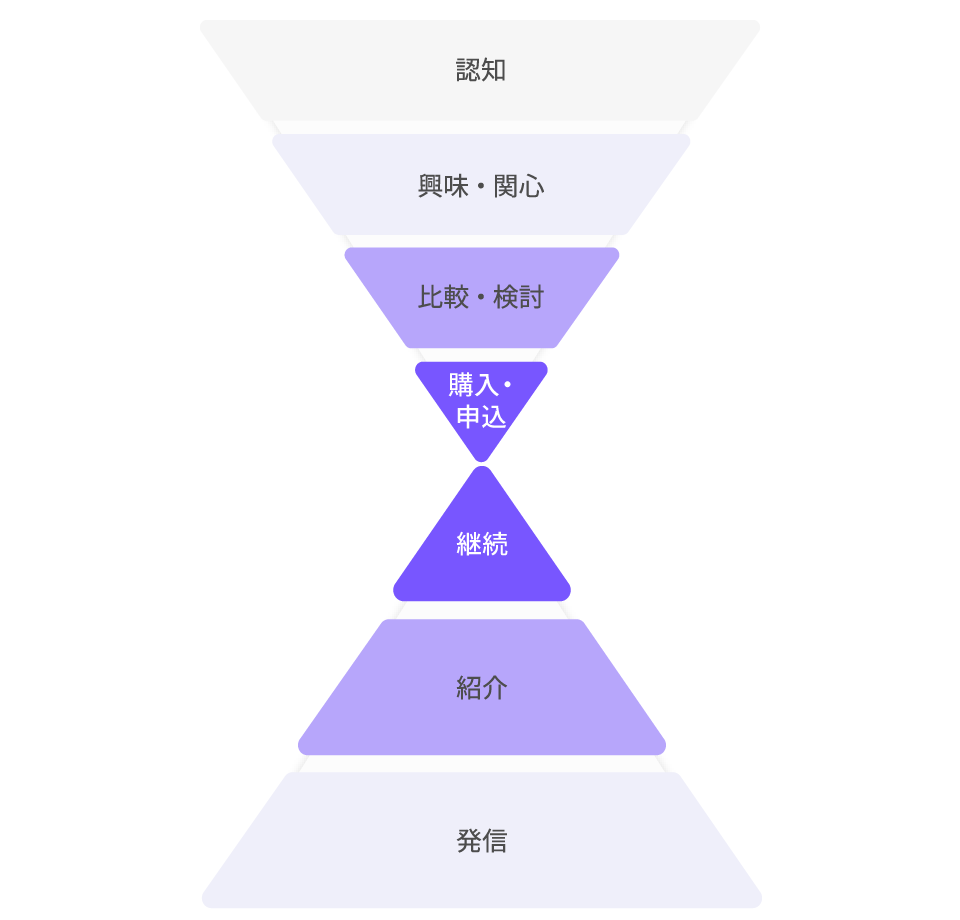

ダブルファネル

3つめのファネルが、パーチェスファネルとインフルエンスファネルを組み合わせた「ダブルファネル」です。パーチェスファネルの「認知」⇒「興味・関心」⇒「比較・検討」⇒「購入・申込」だけではなく、インフルエンスファネルの「継続」⇒「紹介」⇒「発信」のフェーズまで、合わせて分析する手法です。

ダブルファネル分析では、既存顧客が発信する情報によって、新規顧客を獲得する循環を作り出し、認知度や受注率、継続率などの底上げを図ることを目的としています。

ファネル分析はBtoBに向いている

ファネル分析は、CVに至るまでの過程が、直線的である場合に有効な分析手法です。そのため、BtoCよりもBtoBのマーケティング分析に適しているとされています。

例えば、BtoCの場合は、家電の商品ページを検索していたユーザーが、家具の広告をクリックしてサイトを離脱し、複数のサイトを閲覧してから、再び家電のページに戻って購入するケースも少なくありません。購入までのプロセスが複雑で、商品・サービスの種類や、ユーザーの性・年代などによっても、購買行動に差が出ることもあります。

一方BtoBの場合は、社内の複数の人や部署で充分検討された後に、製品・サービスの購入や使用の意思決定がなされます。CVまでのプロセスが一直線なので、ファネル分析に向いているといえます。

ファネル分析のメリット

ファネル分析を行うと、どのようなメリットを得られるのでしょうか。解説しましょう。

顧客の離脱ポイントがわかる

ファネル分析では、どこのフェーズで一番多く顧客が離脱しているかがわかります。それにより、優先的に改善すべきポイントが明確になります。また、どれくらい離脱しているかといった離脱率もわかり、離脱した原因や満足していない理由の仮説を立てられるので、有効な対策を行うことが可能です。効率よくPDCAを回すことができ、効果的なマーケティング活動を実現するのです。

効率的にCVRを高めることができる

どのフェーズに問題があるか、改善すべきかを高い精度で把握できるので、効率よくコンバージョン率を上げられます。また、CVに至らなかった顧客の分析だけではなく、CVに至った顧客のペルソナや、購買心理の変遷なども確認できるのもメリットと言えるでしょう。

ファネル分析の活用ポイント

次に、ファネル分析をうまく活用する方法を、ステップ順で紹介します。

STEP1 利用するファネルを選ぶ

まず、分析に用いるファネルを選びます。例えば、キャンペーンのLPなどのファネル分析を行う場合に、コンバージョンを資料請求と設定するなら、標準型のパーチェスファネルを選びましょう。BtoBにおける継続利用やLTVの最大化を狙うなら、インフルエンスファネルやダブルファネルが適しています。既存顧客を活用して新規顧客獲得を狙うなら、ダブルファネルが有効です。ファネルは、目的に応じて選ぶようにしましょう。

STEP2 フェーズごとに顧客のアクションを分類

次に、CVに至るまでの顧客のアクションを、各フェーズに振り分け・分類を行います。BtoBマーケティングで顧客獲得をCVとするなら、見込み客の獲得(リードジェネレーション)⇒見込み客の育成(リードナーチャリング)⇒顧客獲得のように、フェーズを分類します。

最初の「見込み客の獲得」フェーズでは、リードを獲得して見込み客を増やすために、製品やサービスの認知を上げ、興味・関心を拡大させる対策を行います。主に、ネット広告やSNS、セミナーなどで、幅広くリードを獲得することを目的とします。

続く「見込み客の育成」は、顧客のニーズを顕在化させ、CVにつなげていくフェーズです。競合との比較における優位性のアピールや同業他社事例の紹介など、顧客が製品やサービスを導入した場合のベネフィットを訴求します。この段階では、理解度や関心度などにより顧客をセグメントすることが重要で、ステップメールやSNSによる情報配信、セミナー等のイベントで、アプローチを行います。

最後の「顧客獲得」では、アポイントや商談に結びつけることや、実際に製品やサービスを購入してもらうことをゴールに設定します。導入後のイメージや課題解決方法など、顧客目線に立ったベネフィットを提供するようにします。

STEP3 課題と改善策を検討する

各フェーズごとに顧客のアクションを振り分けたら、離脱率が高いポイントを見極め、原因を検討します。予想していた場所と違うところで離脱が多いなど、想定外の問題が起きている場合も必ずチェックするようにしましょう。

また、ファネル分析は、ツールを活用すると効率的に行うことができます。Webサイトのファネル分析なら、Googleアナリティクスを使うと、各ページのPVやUU、別ページへの遷移数など、ファネル分析に必要な数値を計測することができます。このほか、MAツールやMixpanelなど、他の機能も利用できるツールもあるので、有効活用するようにしましょう。

ファネル分析に役立つツール

最後に、ファネル分析に役立つツールをご紹介します。

Googleアナリティクス

Googleが提供する無料のアクセス解析ツールの「Googleアナリティクス」は、Webサイトの流入数やチャネル、閲覧時間、離脱率などを確認することができます。ファネル分析を行える機能も搭載しており、「目標到達プロセス」を利用すると、ユーザーの離脱がどのステップで起こっているのかを確認できます。

MAツール

MAツールの中には、ファネル分析機能を活用できるものもあります。MAツールでは、広告やマーケティング支援機能と連携できるので、抽出した課題に対する改善策を効率よく運用できます。ファネル分析をふまえた効果検証や仮説構築、対策の実施に非常に有効なツールといえます。

Mixpanel

グロースハックツール・プロダクト分析ツールとして知られる「Mixpanel」も、ファネル分析に適しています。各フェーズにおけるコンバージョン率の違いや、ユーザーの行動を細かく分析して、CVに至らない理由を探り出します。そこから改善点を洗い出し、適切なアプローチを行うことで、パワーユーザー(最高な顧客)へと導いていきます。

Mixpanelには、ユーザー行動を理解するための全ての機能が備わっていることから、ファネル分析だけではなく、さまざまなマーケティング活動に有効活用できます。

まとめ

ファネル分析とは、顧客アクションの各フェーズにおける離脱ポイントや、離脱原因を探る分析手法です。離脱率が高いフェーズをボトルネックとすることで、優先的に検証・改善施策を行うことができ、コンバージョン率を効率的に向上できるメリットがあります。

ファネル分析を行うには、3種類ある手法の中から、目的に応じて適切なタイプを選ぶ必要があります。その後、顧客アクションのフェーズ分けをして、それぞれ離脱状況の分析を行いますが、ツールを利用すると効率的に実施できます。

NTTコム オンラインの「Mixpanel」は 、ファネル分析も可能なグロースハックツール・プロダクト分析ツールです。Google Analyticsが一般的なサイト等のアクセス解析に利用されるのに対し、Mixpanelはより詳細なユーザーの行動を分析することができます。

世界中で26,000社を超える企業に選ばれており、世界が認めるツールとして、多くの業種やプロダクト・サービスで活用されています。

自社の製品やサービスの顧客維持や継続利用、カスタマーサクセスなどを実現する、ファネル分析ツールの導入を考えているなら、NTTコム オンラインの「Mixpanel」をご検討ください。