2025/10/14

半導体業界では、歩留まり改善や品質安定化のために日々さまざまなツールが活用されています。統計ツールやPythonのようなスクリプティング言語によるデータ解析、TableauやPower BIといったBIツールでのダッシュボード化、さらにYield Management System(YMS)やFDCといった専用ツールによる解析。製造現場のエンジニアや品質担当者は、多様なツールを駆使しながら問題解決に取り組んでいます。

では、こういった各種ツールとSpotfireは、いったい何が違うのか。本コラムでは、その違いを整理し、Spotfireが提供する「ビジュアルデータサイエンス」の価値について解説します。

Spotfireは、対話的なデータ可視化とデータサイエンス・AIを統合したプラットフォームです。工程データ、装置ログ、品質検査の結果を取り込み、その場で直感的に可視化しながら探索的に分析できます。

半導体業界では、デバイスメーカーや装置メーカー、材料メーカーまで、特に売上1千億を超える大半の企業に採用されています。ユーザーも、デバイスエンジニア、プロセスエンジニア、イールドエンジニア、フィールドエンジニア、品質保証担当者など幅広く、設計・試作・量産といったあらゆるフェーズで欠かせないツールとなっています。

「この工程条件と歩留まりはどう関係しているのか?」

「どの装置が異常の原因なのか?」

「欠陥検査と品質検査のマップ相関を確認し、異常の源流を突き止めたい」

「部品故障の予兆を検知したい。どの設備のパラメータが寿命に影響しているか把握したい」

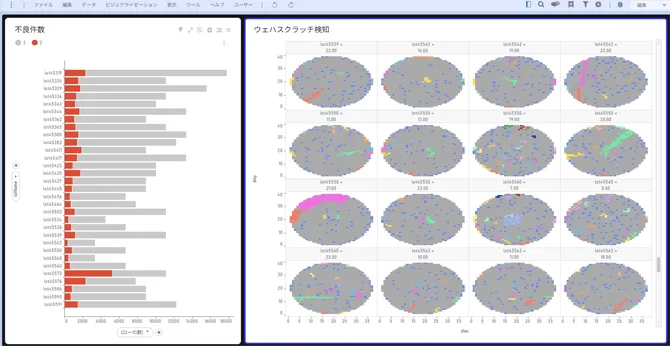

「ウェハマップ上に潜むスクラッチはどこに現れているのか?」

こういった問いに対して、単純な可視化だけで立ち向かうには時間がかかります。一方、Spotfireなら、統計解析やデータサイエンス、AIと密に連携しながら、クリックやドラッグ、フィルタといった直感的な操作で追求できます。これこそがSpotfireの強みです。

私たちはこのスタイルを「ビジュアルデータサイエンス」と呼んでいます。

つまり、製造現場のドメインエキスパートが自ら操作しながら、自身のドメイン知識と組み合わせてデータを探索し、複雑な問題解決に導くことを支援します。統計解析やデータサイエンス、AIを活用することで、問題解決のスピードと質を高めることができます。

Spotfireが体現する「ビジュアルデータサイエンス」は非常にユニークな立ち位置にあります。ここでは、各既存ツールとの違いを説明していきます。

BI(ビジネスインテリジェンス)ツールは、企業内外に蓄積されたデータを集計・分析し、グラフやダッシュボードなどで可視化することで、意思決定を支援するためのツールです。代表的なBIツールには、PowerBIやTableau、Qlik Senseなどがありますが、その他にも無数のBIツールが存在します。ここでは、BIツールとSpotfireとの差別化ポイントを2つお伝えします。

探索的分析(Exploratory Data Analytics; EDA)

BIツールは、レポーティングやダッシュボードに強みがあります。例えば、毎月の売上やKPIなどのシンプルな指標を定型的にモニタリングするだけであれば十分です。しかし、半導体の欠陥装置や歩留まりデータなど、複数ソースの大量データを組み合わせて、不良や異常の根本原因を探る探索的分析(Exploratory Data Analysis; EDA)プロセスを実現するためには、従来のBIツールでは操作性に限界があります。

Spotfireは、シンプルなレポーティングやモニタリング用途だけではなく、直観的で没入的な根本原因分析を実現する分析体験を提供します。フィルタやマーク機能により、その「場」を離れずに、分析者が気になったタイミングでデータを絞り込み、深く掘り下げていくことができます。

日常生活でも、何かふと気づいたり思い出したりしても、他のことをしているとすっかり忘れてしまいますよね。Spotfireは、その場で画面が変わることなく、気になったデータに焦点を当てて分析を続けられるため、疑問や仮設の思考が遮断されることがありません。「なぜ不良が発生したのか」「ここの工程や装置が原因なのではないか」といった仮説と検証を繰り返すプロセスを没入的に実行し、現場の問題解決の意思決定サイクルを高速に回すことができます。

さらにいうと、こういった仮説を立てるのは、製造現場のドメインエキスパートです。彼らが自分たちのドメイン知識を活用しながら、仮説検証を繰り返すのに、大変使いやすいツールになっているということです。

AI・データサイエンスとの統合

一般的にBIツールは、データ読込みから前処理、可視化、共有までの分析プロセスがオールインワンで利用できます。ただし、「統計解析」の機能については、必ずしも提供されているわけではありません。

また、例えばTableauではPythonの統計エンジンを駆使する場合、外部の統計エンジンサーバと連携する必要があります。こういったインフラ構築の障壁は、ユーザ側にとっては機能を使いこなす上でのスタートラインにすら立てないことにもなりかねません。何が言いたいのかというと、BIツールは、統計解析が必要なほど複雑な問題解決にフォーカスはしていないケースが多いという点です。

その点、Spotfireは充実した統計解析機能をデフォルトで提供しており、製造現場のドメインエキスパートが複雑な問題解決を支援するのに役立ちます。回帰分析やAnova、相関分析等の統計解析手法をGUI上の数クリックで実行できます。例えば、Binと工程や装置パラメータの関係をAnova(一元配置分散分析)で解析し、1千超のパラメータの中から影響が疑われる工程や装置を一瞬でランキング形式であぶり出すことができます。このように、AIやデータサイエンスを可視化と組み合わせることで、膨大なデータから洞察をいち早く発見するための手助けが行えます。

以下のリンクでは、探索的分析とAIを組み合わせたビジュアルデータサイエンスのユニークなユースケースを紹介しています。

なお、Spotfireは、ソフトウェアをインストールすると、同時にバンドルされているPythonやRのエンジンもインストールされます。ユーザーが環境設定で挫折することなく、こういった統計エンジンを組み合わせた課題解決が実現します。

現場の自走を促進

統計ツールとは、データに対して統計学的な手法を用いて分析を行う専門ツールの総称です。SPSSやJMP、Minitabなどが該当します。これらのツールは、データサイエンスやAIの高度なデータ解析手法を備えている一方で、その手法を理解していないと使いこなすことができません。どうしても一部の統計の専門家頼みになりがちです。PythonやRといったスクリプティング言語はさらにハードルが高いでしょう。そのプログラムの中身は属人化する可能性をケアしないと、作った本人しか内容を理解していないケースも出てきます。

また、こういった高度解析を実装可能な少数のデータサイエンティストに対して、多くのユーザが業務依頼を出すと、データサイエンティストの業務はひっ迫しボトルネックになりかねません。

他方、しっかりしたドメイン知識を理解していることも重要です。もっとも高速に意思決定する方法は、「問題の所在地である、製造現場のドメインエキスパートが、自らデータサイエンスやAIを駆使して、問題解決を図る」ことです。Spotfireはこれを実現します。

データサイエンスやAIの民主化

Spotfireは、回帰分析やAnova、相関分析といった統計解析機能が標準搭載されているという内容を上の章で紹介しました。別の側面では、統計の非専門家であっても、AI・データサイエンスの能力を活かすことができるプラットフォームとして、その機能を提供します。専門家が実装した統計アルゴリズムを埋め込んだ分析ダッシュボードを、多くの製造現場のエキスパートが活用できるように配布することで、データサイエンスやAIの「民主化」を実現できます。

例えば、プローバの品質検査結果をマッピングしたウェハマップを可視化し、スクラッチのような傾向を見抜く仕組みを構築することができます。データサイエンティストに、クラスタリングのアルゴリズムを実装し埋め込むことで、それを多数のドメインエキスパートは恩恵を受けながら解析することができます。

例えば、Spotfireのユーザー企業であるセイコーエプソン様では、DX推進組織が中心となり、多様なデバイス製造を手掛ける各事業部側の不良要因分析アルゴリズムをSpotfireダッシュボードとして仕組み化し、熟練者から初心者までもがデータ駆動で同じ結果を得られる仕組みを構築しています。

また東京エレクトロン様では、お客様企業に納入された製造装置のメンテナンス・サポートをする各フィールドエンジニアが、トラブルシューティング可能なログ解析ツールをSpotfireで内製開発し、活用されています。

「装置ベンダーや専門ベンダーが提供する半導体の専用ツールは、その装置や領域に特化していてとても便利です。例えば、専用ツールとして YMS(Yield Management System) や FDC(Fault Detection and Classification) があります。YMSは工場全体の歩留まりをモニタリングして不良モードを管理する仕組み、FDCは装置のセンサーデータを監視して異常を検知する仕組みです。標準化されたワークフローが組み込まれているので、決められた手順で効率的に結果にたどり着けます。一方で、「その決められた範囲内でしか使えない」「想定外の課題や新しい分析ニーズには対応しにくい」という限界があります。

Spotfireはその柔軟性や拡張性で大きく違いを生むことができます。工程データ、装置ログ、検査データを横断的に統合し、未知の課題に対して柔軟に探索を広げられます。実際、こういった専用ツールの可視化機能の一部として、Spotfireのビジュアライゼーション機能が利用されているケースもあります。つまり、専用ツールが「定型化された効率化」に強みを持つのに対し、加えてSpotfireは「柔軟性と拡張性」で、未知の問題解決をドライブすることもできます。

この柔軟性や拡張性は、セイコーエプソン様や東京エレクトロン様の事例においても、高く評価されているポイントです。また、NTTコムオンライン自身も、この高い拡張性を利用して、SPC(統計的工程管理)のための管理図・異常検知用テンプレートなどを提供しています。本テンプレートを活用した事例に、JX金属様の事例があります。

Spotfireは、BIツールでも統計ツールでも専用ツールでもありません。それらの各ツールの活用におけるボトルネックを解決できる、業界唯一のビジュアルデータサイエンスツールです。

筆者個人としては、組織内の様々な用途に対応できる「総合格闘技系分析ツール」だと感じています。日本国内でも、数千名規模で活用いただいている企業様もいます。企業の分析プラットフォームとして、可視化を軸に様々な立場、ユースケースでのデータ活用を支えています。前工程での歩留まり解析にとどまらず、後工程での日々の生産実績の可視化等にも活用されています。

海外で公開されている事例では、STマイクロエレクトロニクス様があります。同社では、製造の中枢にSpotfireを導入し、データ分析のキーコンポーネントとして、5千名以上のユーザが利用しているようです。

半導体業界は工程が長く複雑で、歩留まりに影響する要因が多岐にわたります。だからこそ、「横断的な視点」「現場エンジニアが自ら使える直感性」「AI・データサイエンスによる加速」、さらには「現場が使いやすくするための柔軟性や拡張性」が欠かせません。Spotfireは、そのすべてを兼ね備えています。まずはトライアルから始めてください。スタートアップのトレーニングやPoCの支援など、大変充実しております。

執筆者

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

データサイエンティスト

石田 佳之

大学院で統計を学んだ後、NTTコミュニケーションズ(現・NTTドコモビジネス)に入社。ソーシャルメディアを用いた大手旅行会社や通信会社の評判分析や、訪日外国人の動向分析に従事後、大規模データ分散処理基盤の構築・開発、機械学習プロジェクトにリーダーとして参画。

現在は、TIBCOのアナリティクス製品の活用支援に加え、統計解析や機械学習を活用した分析案件を主導。