評価グリッド法とは?具体例を用いてインタビュー手順や活用場面を解説

1.評価グリッド法とは

評価グリッド法の概要

評価グリッド法とは、評価構造図を使って各人が物事を判断する基準を明らかにする手法です。

評価グリッド法を使うと以下のような結果を得ることができます。

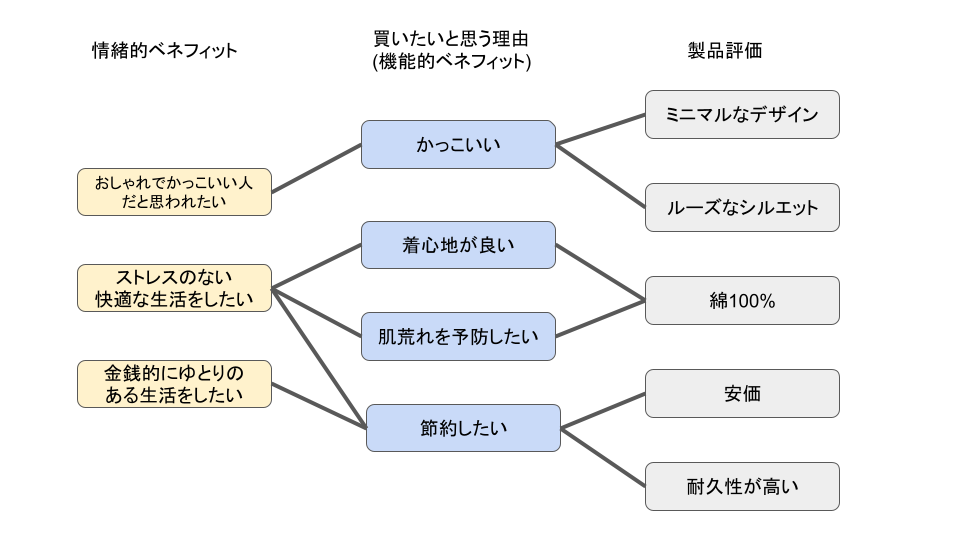

この図はあるアパレル商品を買いたいと思う基準を評価グリッド法を用いて検討したものです。

このような図を作成することで、

「顧客はその商品をなぜ購入したいと考えたか?」

「他社製品と比べてその商品の強みはなにか?」

「顧客はどのような商品を望んでいるのか?」

などを定性評価で知ることができます。

評価構造図とは

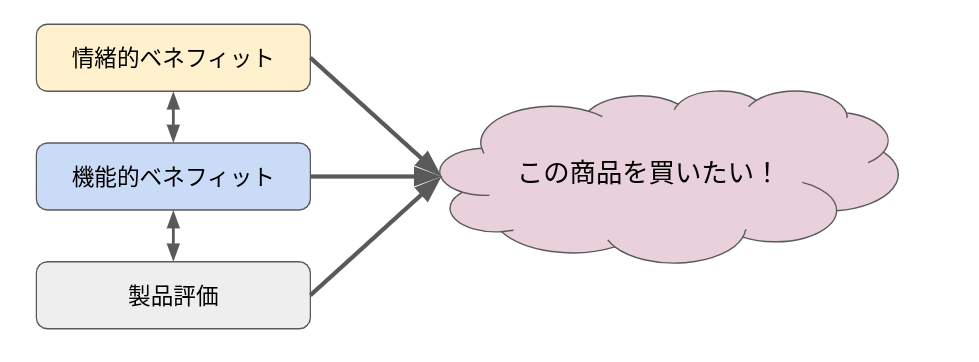

評価構造図とは、人が物事を判断する動機や基準を以下の3つの構造でまとめたものです。

情緒的ベネフィット:その判断をすることで得られる情緒的なメリット(快適な生活を送りたい等)

機能的ベネフィット:その判断をする機能的なメリット(着心地がいい、節約になる等)

製品やサービスの評価(魅力):その製品に対する評価(素材が良い、安い等)

これらの構造は一方向性ではなく相互に依存します。

情緒的ベネフィットが動機になることもあれば、製品評価が動機になることもあるからです。

前者は何らかの問題を解消するために商品を購入するようなケースで、後者はウィンドウショッピングやテレビショッピングなどで刺激されて衝動買いをしてしまうようなケースです。

そのためこれらの構造を全て明らかにすることで、その人が物事を判断した本当の理由を知ることができます。

この中で注意しなければならないのが情緒的ベネフィットです。

情緒的ベネフィットは深層心理に近いものであり、本人も気づいていない場合が多くあります。

そのため、その判断をした理由を質問したときに情緒的ベネフィットが回答されることはほとんどなく、通常のアンケート調査では見逃されがちです。

評価構造図を用いることで、本当の動機を漏れなく評価することができるというメリットがあります。

評価グリッド法の活用場面

評価グリッド法は各個人の行動の動機を深く知る手法であるため、マーケティングと相性が良い手法です。

評価グリッド法は主に以下の場面で活用されます。

- 効果的な宣伝のため、広告の訴求内容を検討したい

- ある商品の売れる理由(もしくは売れない理由)を明確にしたい

- ブランドや商品の新しい価値を検討したい

- 商品開発の今後の方針を決める際に評価構造図を活用したい

- 消費者の購入動機をグラフで分かりやすく表現したい

2.評価グリッド法を活用する手順

評価する対象を選定

評価グリッド法を活用する際は、最初に評価する対象を選定する必要があります。

ここからは簡単な例を使って評価グリッド法の流れを説明していきましょう。

あるアパレル会社が顧客から見たある自社製品(Tシャツ)の強み(購入動機)を把握するために評価グリッド法を活用することにしました。

この際に評価グリッド法で評価する対象は、”自社製品の購入動機”となります。

インタビューを実施

評価する対象を選定した後は、その対象に対して任意の行動を起こした理由をインタビューにて聴取していきます。

今回の例では自社製品を購入した方を対象に、その購入した理由をインタビューしていくことになります。

この際気をつけなければならないことは、購入理由を聞いたときに大抵の方が機能的ベネフィットまたは製品評価について回答するということです。

評価グリッド法を活用する際は、”情緒的ベネフィット”と”機能的ベネフィット”、”製品評価”の3つを漏れなく聴取する必要があります。

そのため質問の回答に対して、深堀りして更に質問を重ねていく必要があります。

この作業を「ラダリング」と呼びます。

また、上位概念である情緒的ベネフィットを聴取する場合は「ラダーアップ」、下位概念である製品評価を聴取する場合は「ラダーダウン」と呼びます。

では今回の例ではどのようなインタビューになるでしょうか。

以下がインタビュー内容の例です。

最初の質問:「この商品を購入した理由は何ですか?」

▶「デザインがかっこいいと思ったからです」

ラダーアップ:「デザインがかっこいいとなぜ買いたいと思うのですか?」

▶「みんなにおしゃれな人だと思われたいからです」

ラダーダウン:「商品のどのような点がかっこいいと思われたのですか?」

▶「ルーズなシルエットでミニマルなデザインだからです」

以上のように、最初の質問の回答に対して更に質問を投げかけていくことで、商品を購入した本当の動機を知ることができます。

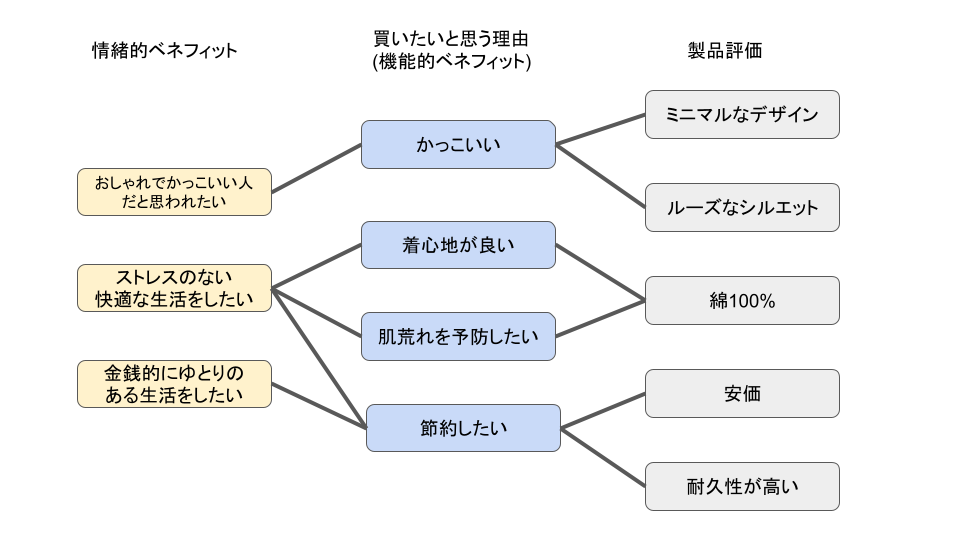

結果をまとめ、評価構造図を作成

何人かにインタビューを繰り返し、まずは各個人の評価構造図を作成していきます。

その後全員の評価構造図をまとめ、以下のような評価構造図を作成します。

以上が評価グリッド法の手順と流れになります。

評価グリッド法を活用する際は、インタビューのスキルが必要になります。

3.評価グリッド法のメリットとデメリット

メリット

行動の動機(商品のベネフィット)を漏れなく評価できる

評価グリッド法の最大のメリットは、漏れなく行動の動機を評価できる点です。

通常のアンケートでは商品の購入理由までは聴取できますが、そこまでしかできません。

そのため情緒的ベネフィットを無視した評価を行ってしまいがちです。

一方評価グリッド法はインタビューを使って評価を行うため、回答の理由を更に深く聞いていくことができます。

インタビューでの評価は時間と手間がかかるデメリットがありますが、より深く調査したい時には有用です。

顧客にこちらが望んでいる行動を起こしてもらうためには情緒的ベネフィットへの配慮が不可欠です。

以上の理由から、評価グリッド法は通常は見落としがちな点まで詳細に評価できるという大きなメリットを持っています。

定量評価だけでは分からなかった点も明らかにできる

評価グリッド法は定性評価のため、定量評価だけでは分からなかった点を明らかにできます。

何かを評価する際には、定量評価と定性評価に分けて考えることができます。

定量評価は年齢や身長など、結果を数値にできる評価です。

定性評価は商品レビューや自由記述のアンケートのように、結果を数値にできない評価のことです。

定性評価は数学的な集計や分析ができないというデメリットがある一方で、数値では表せない内容を評価できるメリットがあります。

少人数に対して深く調査する場合は、定性調査のほうが向いています。

以上の理由から、定性調査である評価グリッド法を実施することで、定量評価では分からなかった点が明らかになることもあります。

最終的な結果を分かりやすいグラフで表現できる

評価グリッド法は最終的な結果を1枚のグラフとして表現できるため、プレゼンテーションなどにそのまま活用できるというメリットがあります。

評価構造図は各ベネフィットで項目がまとまっており、それぞれの関連も線でつながっているため、ひと目で全体像を掴むことができます。

データ分析に縁がない方が出席するようなプレゼンテーションの場で、最小限の説明で結果を伝えられるのは、評価グリッド法のメリットの一つです。

デメリット

インタビューのスキルが必要

評価グリッド法を実施する際は、インタビューをする担当者が適切なラダリングをできるスキルが必要となります。

ラダリングで質問する内容は、回答者の回答内容によって変わるため、マニュアルにすることができません。

そのため、インタビューを実施する方が評価構造図の概念を理解しており、適切な質問内容を考案できる必要があります。

このような問題を解消するために、なるべく同じ人がインタビューを担当するように配慮し、インタビューの担当者は事前に評価構造図の概念について学んでおくことが重要です。

客観性に欠ける

評価グリッド法は他の定量評価を元にした分析手法より客観性に欠けるというデメリットがあります。

評価グリッド法は定性評価だからです。

定性評価は比較的調査人数が少なくなりがちであり、統計解析を実施することもできません。

そのため定量評価に比べると客観性が欠け、評価構造図を作成する人の主観が反映されてしまいます。

そのため評価構造図は一人で作らずに、複数人で協議しながら作成するなどの対策が必要になります。

結果をまとめる時に手間がかかる

評価グリッド法を実施する際は、各個人の評価構造図をまとめて1枚の評価構造図を作成する際に手間がかかります。

数人の調査であれば簡単ですが、30人以上の調査になるとより大変です。

そのため最初は少ない人数に絞って評価を実施するなど、評価結果をまとめる際の手間も考慮に入れて計画を立てる必要があります。

4.評価グリッド法の活用事例

評価グリッド法を活用して広告の訴求内容を改善した事例

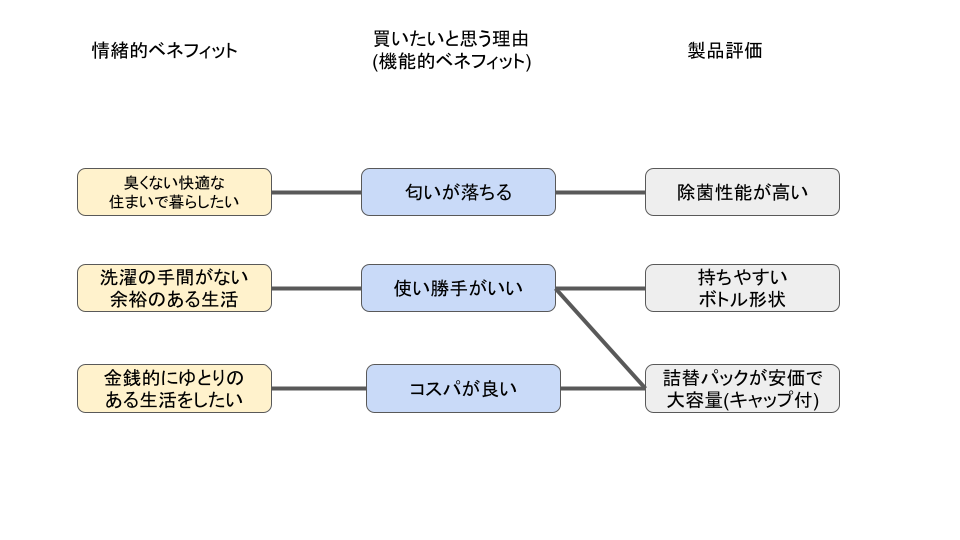

ある衣料用洗剤を販売する会社が、自社製品のシェア向上に向けて製品の見直しを行うことになりました。

これまでは除菌力に優れる洗剤という製品の強みを訴求していましたが、アンケート調査をしてみるとそこに注目していない顧客も多いようです。

そこで顧客が自社製品のどのような点を評価し、購入してくれているのか、評価グリッド法を用いて調べてみることにしました。

まずは自社製品を購入してくれている10人の顧客を対象に、インタビューを行うことにしました。

インタビューの中でラダリングを行うことにより、情緒的ベネフィットと機能的ベネフィット、製品評価を明確にしました。

インタビューの担当者には事前にラダリングの手法や、評価構造図の説明を実施しました。

各顧客のインタビュー結果を評価構造図に表し、全員の評価構造図をまとめてみたところ、以下のような評価構造図が完成しました。

評価担当者は除菌性能そのものよりも「洗濯後の消臭機能」や「ボトル形状による使い勝手の良さ」が高く評価されていることに驚きました。

顧客は除菌性能よりも匂いや使い勝手に重点を置いていたのです。

製品開発をしているとしばしば製品の機能ばかりに目がいってしまいがちですが、今回評価グリッド法を用いた調査を行ったことで、本当の課題が浮き彫りになりました。

その後は今までの除菌力を訴求していた広告をやめ、新たに消臭機能や使い勝手の良さによる生活の質の向上を訴求した広告に変更しました。

すると最近は落ち込んでいたシェアが2倍以上に回復し、このプロジェクトは見事に成功しました。

この例では評価グリッド法を活用することで、商品の本当の価値に気づくことができ、情緒的ベネフィットまで視野に入れた広告戦略を立案することができました。

以上のようなケースで評価グリッド法は非常に有用な調査・分析手法です。

5.まとめ

最後におさらいをしましょう。

- 評価グリッド法とは評価構造図を使って各人が物事を判断する基準を明らかにする手法

- 製品開発やマーケティング戦略を検討する場面でよく活用される

- 評価グリッド法はインタビューにより行動の動機を深く調査していく定性評価

- インタビューでラダリングと呼ばれる手法を行うことで評価構造図を作成していく

- メリットは行動の動機を漏れなく定性的に評価でき、結果をグラフで分かりやすく伝えられる点

- デメリットは定量評価が困難で客観性に欠ける点や、インタビューにスキルが必要な点

顧客視点のマーケティングを考える上で、顧客の行動の動機や基準を明確にすることは非常に価値のあることです。

その点において評価グリッド法は優れており、インタビューの手間がかかるものの、実施する価値のある手法です。

今まで気づいていなかった製品の良いところや悪いところが評価グリッド法によって明らかになったケースはよくみられます。

もし評価グリッド法を実施したことがなく、自社製品やサービスの強みに関して適切な調査をしたことがないという方がいれば、ぜひ一度評価グリッド法を検討してみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。