2024年2月に発表したeNPS(Employee Net Promoter Score)調査を基に、テレワークをテーマとした分析レポートです。

本レポートでは、働き方改革の施策として普及が進むテレワークをテーマに、テレワークの実施状況や、テレワークと従業員エンゲージメントを測る指標であるeNPSとの関係性についてまとめております。

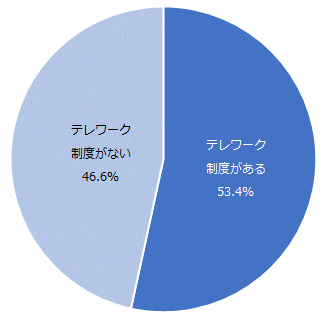

2024年2月に実施した「eNPS業界別分析レポート」において、会社の制度としてテレワークの制度があるか調査したところ、全体の回答者のうち、53.4%が自社にテレワークの制度があると回答しました。

図:テレワーク制度の有無

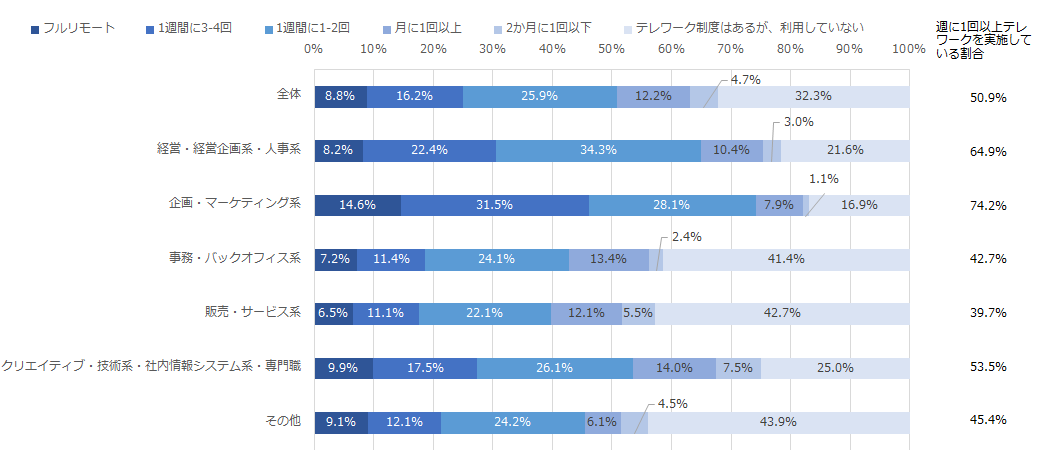

テレワーク制度がある企業に勤務している回答者に対し、テレワークの実施頻度を調査したところ、最も割合が高いのは1週間に1-2回の頻度(25.9%)となり、次いで「1週間に3-4回」(16.2%)と続きました。また、フルリモートで勤務している回答者は8.8%となりました。

職種別にもみたところ、テレワークの実施頻度が最も高い職種は「企画・マーケティング系」で、1週間に1回以上のテレワークをしている割合が74.2%となりました。特に1週間に3-4回の頻度で実施している割合が31.5%と高くなりました。

一方でテレワーク制度はあるものの利用していない割合が高くなったのは販売・サービス系(42.7%)、事務・バックオフィス系(41.4%)となり、職種別でテレワークの実施状況に差がみられる結果となりました。

図:職種別にみた、テレワークの実施頻度

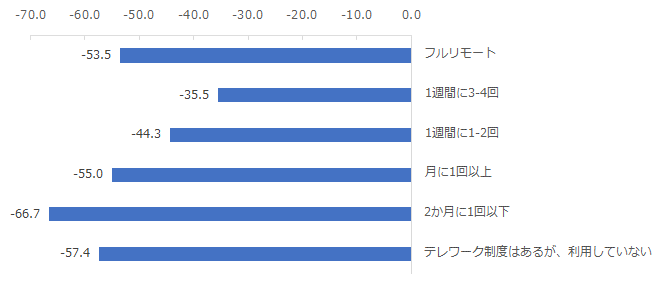

テレワークの実施頻度別に従業員エンゲージメントを測る指標であるeNPSを分析したところ、最もeNPSが高いのは「1週間に3-4回」の頻度でテレワークを実施している人となりました。次いで「1週間に1-2回」の頻度の回答者のeNPSが高く、フルリモートで勤務していると回答した人のeNPSは-53.5ポイントとやや低い傾向となりました。

図:テレワークの実施頻度別eNPS

さらに、これらテレワークの実施頻度別にエンゲージメントに影響を与える要因を分析したところ、1週間に3-4回の頻度でテレワークを実施している回答者においては、「上司は私の相談にきちんと話を聞こうとしてくれる」や、「上司はあなたの仕事の成果や取り組みを把握しており、適切に評価している」といった上司とのコミュニケーションに関連した項目がエンゲージメントを醸成する要因となりました。

一方で、フルリモートで勤務している回答者においては「あなたの職場は、全体的にまとまって一体感がある」、「社内の他部署との連携が活発である」といったコミュニケーションや部署間の連携に関する項目がエンゲージメントを阻害する要因となりました。テレワークの実施頻度別でエンゲージメントに影響を与える要因に違いがみられる結果となりました。

詳細な要因分析はダウンロード資料をご覧ください。

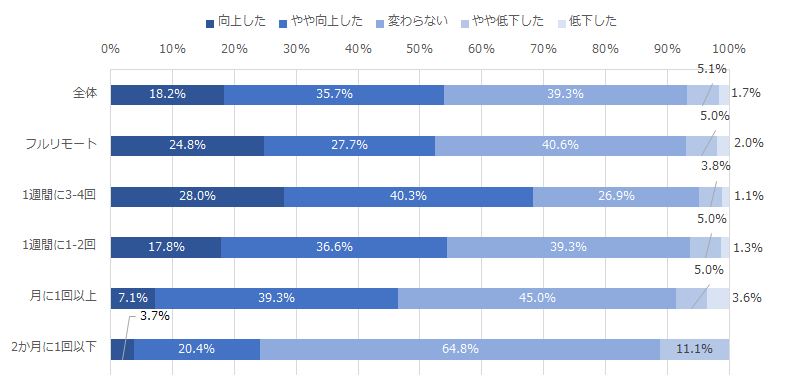

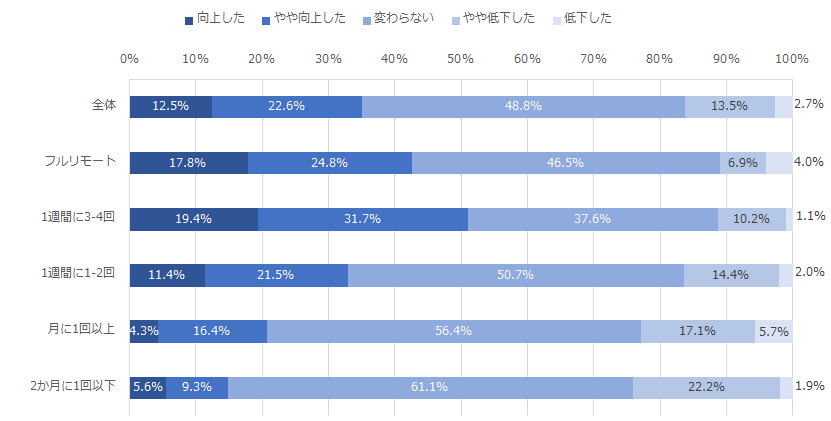

テレワークする前と比較してワークライフバランス(仕事と生活のバランス)に変化があったか調査したところ、全体では53.9%がワークライフバランスが「向上した」もしくは「やや向上した」と回答しました。また1週間に3-4回テレワークを実施している回答者では68.3%がワークライフバランスが向上したと回答しました。

図:テレワークの実施頻度別にみたワークライフバランスの変化

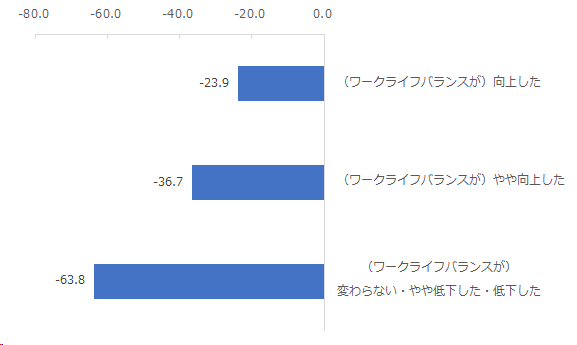

ワークライフバランスの変化別にeNPSを分析したところ、ワークライフバランスが「向上した」と回答した人のeNPSは-23.9ポイント、「やや向上した」と回答した人のeNPSは-36.7ポイントとなり、他回答者に比較して高くなりました。

図:ワークライフバランスの変化別eNPS

テレワークする前と比較した仕事の生産性についての変化も分析したところ、全体で仕事の生産性が向上した(「向上した」・「やや向上した」)と回答した人は35.1%となりました。テレワークの実施頻度別でみたところ、向上した傾向にある割合が最も高いのは「1週間に3-4回」の頻度でテレワークを実施している回答者(51.1%)となり、次いで「フルリモートで勤務している」回答者(42.6%)が続きました。

図:テレワークの実施頻度別にみた仕事の生産性の変化

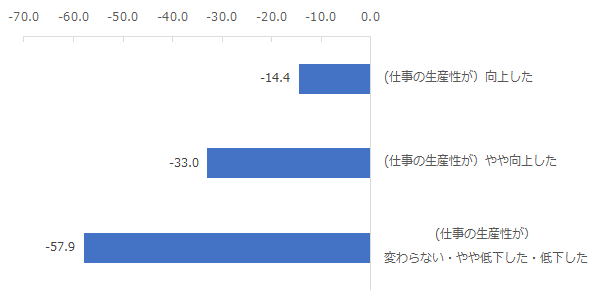

また仕事の生産性の変化別にもeNPSをみたところ、仕事の生産性が「向上した」と回答した人のeNPSは-14.4ポイント、「やや向上した」と回答した人のeNPSは-33.0ポイントとなり、「変わらない」や「やや低下した」・「低下した」と回答した人よりもeNPSが高くなりました。適切な頻度でテレワークを行うことが、ワークライフバランスや仕事の生産性の向上につながり、従業員エンゲージメントを高めることが示唆される結果となりました。

図:仕事の生産性の変化別eNPS

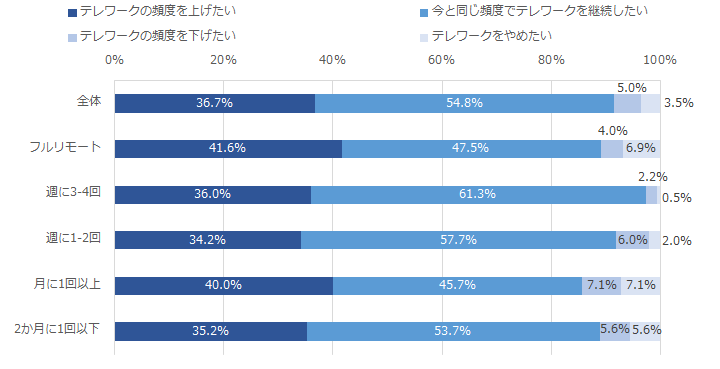

現在テレワークを利用している回答者に対し、今後のテレワークの頻度について調査したところ、36.7%が「テレワークの頻度を上げたい」と回答しました。また「今と同じ頻度でテレワークを継続したい」と回答した割合も54.8%となり、「テレワークの頻度を下げたい」、「テレワークをやめたい」と回答した割合を上回りました。

図:今後希望するテレワークの実施頻度

このうち、「テレワークをやめたい」と回答した人に対しその理由を自由記述で調査したところ、「テレワークだと仕事のモチベーションが無くなる(週に1-2回、技術系、50代男性)」、「自宅に書斎が無いので集中できないし、モチベーションが保てない。また、気持ちの切り替えができない。(月に1回以上、技術系、50代男性)」といったモチベーションの維持が難しいことや、「テレワークでは、できる仕事に限りがある(2か月に1回以下、事務バックオフィス系、50代女性)」、「使えないシステムが多すぎる(フルリモート、事務・バックオフィス系、50代女性)」といった業務での制限があること、また「社員間の業務連携がスムーズに出来ていないから(週に3-4回、企画・マーケティング系、50代男性)」、「連携が難しい(月に1回以上、技術系、40代男性)」、「面と向かって話した方が早い(月に1回以上、人事系、60代男性)」といったコミュニケーションの面で課題を感じている声が見られました。テレワーク制度の運用を継続していくにあたり、モチベーションの向上やスムーズなコミュニケーションを取れる施策などを取っていくことの重要性がうかがえる結果となりました。

本レポートではテレワークをテーマに、ワークライフバランスや仕事の生産性と従業員エンゲージメントとのつながりをeNPSによって分析しております。

NTTコムオンラインでは、自社の従業員エンゲージメントの阻害ポイントを明確にし、改善点を明確にするeNPS・従業員エンゲージメント関連ソリューションも提供しています。

Net Promoter®およびNPS®、Predictive NPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズ(現NICE Systems,Inc)の登録商標です。

また、eNPSは、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズ(現NICE Systems,Inc)の役務商標です。