2018/02/20

カスタマーロイヤルティxビジネス

フィデューシャリー・デューティー宣言とは?押さえておくべき基礎情報と改善ツール

平成29年に金融庁から提言された「顧客本位の業務運営に関する原則」により、多くの金融機関がフィデューシャリー・デューティーに取組んでいます。

しかし、金融庁からは金融機関の取組みがまだ不十分であるという発表がされており、今後の改善に悩まれている方が多いのではないでしょうか?

- フィデューシャリー・デューティー宣言の基礎知識をあらためて学びたい

- 他社のフィデューシャリー・デューティー宣言の事例を知りたい

- お客様の評価を把握する方法を知りたい

このような悩みを抱えていませんか?

そこで本記事では、フィデューシャリー・デューティー宣言の基本から金融機関の取組み事例、お客様評価の把握方法まで丁寧に解説します。自社の取組みにご活用下さい。

1.フィデューシャリー・デューティー宣言とは

フィデューシャリー・デューティー宣言とは、金融機関が発表する「お客様本位の業務を運営するための明確な方針」のことです。各金融機関によって宣言内容が異なります。

金融庁は、平成29年に「顧客本位の業務運営に関する原則」を発表し、金融機関に対して以下の取組みをするよう提言しました。

「顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表した上で、

・当該方針に係る取組状況を定期的に公表するとともに、

・当該方針を定期的に見直す

ことが求められる。」

金融庁:顧客本位の業務運営に関する原則(本原則の対象)(PDF)

上記の「顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表」が、フィデューシャリー・デューティー宣言にあたります。

フィデューシャリー・デューティー宣言が必要な背景

金融庁は、「顧客本位の業務運営に関する原則」で金融機関がお客様に対して果たすべき義務について提言しました。強制ではないものの、実施しない場合はその理由や代替策を明確にすることが求められる強制力が高い提言となっています。

提言後も金融庁は金融機関の取組状況を監視・改善指示をしています。

金融庁が発表した「「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着に向けた取組み」では以下の発表がされました。

「フィデューシャリー宣言を行った先であっても顧客本位の業務運営の実現に向けて現状必ずしも大きな進展は見受けられない状況

・投資対象を特定の種類の資産に限定したテーマ型の商品が、依然販売額上位の銘柄の多くを占めている

・投資信託の販売額と解約・償還額は、ほぼ同額である状況が継続しており、残高の増加には貢献していない

・売れ筋投信の9割が毎月分配型であり、特に地銀では積立投信であっても販売額の半分以上を毎月分配型が占めている」

金融庁:「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着に向けた取組み(PDF)

つまり、まだまだ金融機関の取組みは不十分であるという評価なのです。

金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着に向けた取組み

金融庁は、フィデューシャリー・デューティーを定着化させるために以下4つの取組みを行うと発表しました。

- 1.金融事業者の取組みの「見える化」

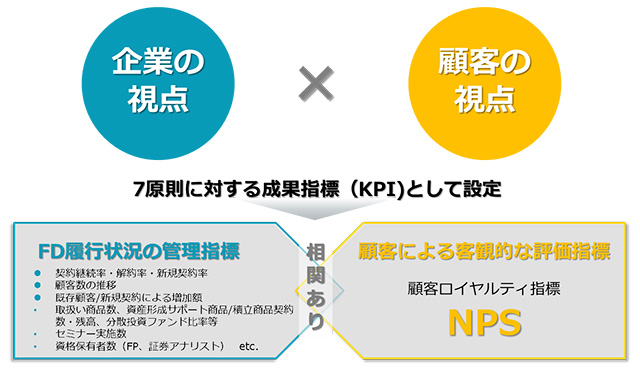

- ・各金融事業者においては、顧客本位の業務運営の定着度合いを客観的に評価できるようにするための成果指標(KPI)を、取組方針やその実施状況の中に盛り込んで公表するよう働きかけ

・本年6月末から当面四半期ごとに、取組方針を策定した金融事業者の名称とそれぞれの取組方針のURLを集約し、金融庁ホームページにおいて公表

- 2.当局によるモニタリング

- ・金融事業者における業務運営の実態を把握し、ベスト・プラクティスを収集

・収集されたベスト・プラクティスや各事業者が内部管理上用いている評価指標などを基に、金融事業者との対話を実施。「原則」を踏まえた取組みを働きかけ

・各金融事業者の取組方針と、取組みの実態が乖離していることは無いか等について、当局がモニタリングを実施

・モニタリングを通じて把握した事例等については、様々な形での公表を検討 - 3.顧客の主体的な行動の促進

- ・実践的な投資教育・情報提供の促進

- 投資初心者向けの教材を関係者で作成し、広く活用

- 商品比較情報等の提供のあり方について、ワーキンググループを設置し、議論を整理

・長期・積立・分散投資を促すためのインセンティブ

- 積立NISA対象商品の商品性の基準の公表

- 上記を踏まえ、長期・積立・分散投資に適した投資信託の提供促進 - 4.顧客の主体的な行動を補う仕組み

- ・第三者的な主体による金融事業者の業務運営の評価

- 客観性、中立性、透明性が確保される形での、民間の自主的な取組みを引き続き促進

・顧客にアドバイス等を行う担い手の多様化

- 販売会社等とは独立した立場でアドバイスする者などに対する顧のニーズに適切に対応できるよう必要な環境整

金融庁:「顧客本位の業務運営に関する原則」の定着に向けた取組み(PDF)

このように、金融機関は金融庁の取組みを踏まえながら日々改善していくことが求められています。

2.フィデューシャリー・デューティー宣言の事例

この章では、フィデューシャリー・デューティー宣言の構成要素や金融機関の事例を紹介します。

フィデューシャリー・デューティー宣言の構成要素

金融機関によって宣言内容は異なります。みずほフィナンシャルグループのように4千文字以上の宣言もあれば、三井住友アセットマネジメントのように600文字程度のものまで様々です。金融機関によって要素が異なりますが、多くは以下の要素が含まれています。

- ①基本姿勢

- 顧客本位の業務運営を実行しますといった宣言。行動原則と表現している金融機関もあります。

- ②販売

- 意思決定に役立つ情報の提供や手数料の透明性、専門化による販売、販売方法、アフターフォローなどについての宣言

- ③運用/商品開発

- お客さまの利益を追求する資産運用や多様なニーズを満たす商品開発などについての宣言

- ④組織

- 人材の教育や利益相反を防止するための体制などフィデューシャリー・デューティーを実行していくための組織づくりについての宣言。経営インフラと表現している金融機関もあります。

フィデューシャリー・デューティー宣言の公開方法

宣言のほとんどがWEB上で公開されています。自社サイトへの掲載だけでなく外部メディアへプレスリリースとして発表しているケースもあります。

- ホームページ

- 動画

- プレスリリース

みずほフィナンシャルグループの事例

https://www.mizuho-fg.co.jp/index.html

みずほフィナンシャルグループは「フィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」という形で宣言を公開しています。構成要素としては以下になります。

- ①グループ管理方針

- ・ガバナンス

・業績評価

・報酬等の合理性

・利益相反管理

・企業文化の定着 - ②機能ごとの対応方針(販売)

- ・お客さまニーズに適した商品ラインアップの構築

・お客さまへのコンサルティングを通じた投資商品の提供

・お客さまそれぞれのゴールの実現に向けたアフターフォローの実施

・お客さまが安心して安定的な資産形成を実現するための基盤の構築 - ③機能ごとの対応方針(運用・商品開発)

- ・運用の高度化

・商品品質の向上とお客さまニーズを捉えた商品開発に向けた不断の取り組み

・お客さまの立場に立った情報提供やサービスの充実

・ガバナンス強化 - ④機能ごとの対応方針(資産管理)

- ・資産管理サービス提供体制の強化

・サービス品質の向上と新規サービスの開発に向けた取り組み

・お客さまの投資活動を支える情報提供の高度化

みずほフィナンシャルグループ:<みずほ>のフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針

ニッセイアセットマネジメントの事例

ニッセイアセットマネジメントは、「お客様本位の業務運営に係る方針」という形で宣言を公開しています。構成要素としては以下になります。

- 商品

- お客さまサービス

- 運用

- 経営インフラ

- 利益相反の適切な管理

- 人材育成・企業文化醸成

ニッセイアセットマネジメント:お客様本位の業務運営に係る方針

野村アセットマネジメントの事例

野村アセットマネジメントは、「お客様本位の業務運営を実現するための方針」と「利益相反管理方針」という形で宣言を公開しています。構成要素としては以下になります。

〈お客様本位の業務運営を実現するための方針〉

- お客様の最善の利益に向けた業務運営

- 商品開発・提供

- 投資信託の運営・管理

- 分かりやすい情報提供

- 勧誘における適合性

- 利益相反管理

- 経営のガバナンス

- 周知徹底

- 方針の定期見直しと取組みの公表

野村アセットマネジメント:お客様本位の業務運営を実現するための方針

〈利益相反管理方針〉

- 管理対象となる取引等

- 利益相反の管理体制

- 利益相反の管理方法

3.フィデューシャリー・デューティー宣言後のKPI取得が鍵~NPSを活用したKPI取得方法とは~

フィデューシャリー・デューティーは、宣言後の継続的な改善が重要です。改善時の鍵は取組みに対するお客様の評価です。お客様の評価なくして、「顧客本位の業務運営」はありえません。

お客様の評価を計測するにはNPSと呼ばれる指標の利用をお薦めしています。NPSとは、「Net Promoter Score(ネットプロモータースコア)」の略で顧客ロイヤルティを測る新しい指標です。欧米の公開企業ではすでに3分の1以上がNPSを活用しているとも言われています。日本でも顧客満足度に並ぶ新たな指標として注目を浴びています。

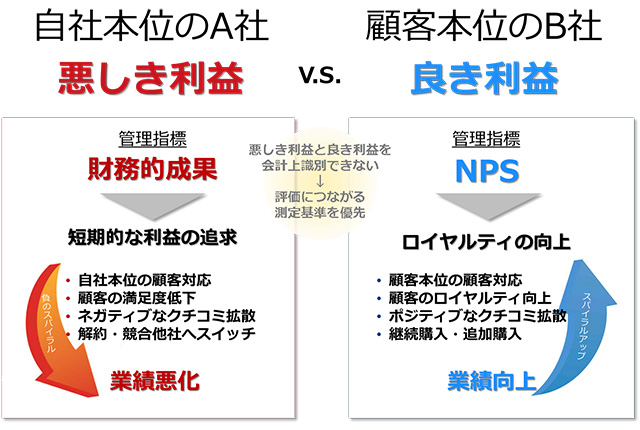

NPSを軸とした顧客ロイヤルティ経営では、顧客への価値提供を伴わない「悪しき利益」をできるだけ減らし、顧客への価値提供の結果である「良き利益」の維持・拡大を目指します。その取組みは、金融庁が求める「顧客本位の業務運営」と親和性が高いものといえます。KPIとしてNPSを活用することで、お客様の最善の利益を追求できているかを「見える化」することにつながります。

4.まとめ

この記事では、フィデューシャリー・デューティー宣言の基本から金融庁の活動、宣言事例まで詳しく解説してきました。フィデューシャリー・デューティー宣言は、ほとんどの金融機関で取組まれているものです。

継続的な改善が求められる領域であり、いかに取組みに対してのお客様評価を把握するかが鍵となります。是非NPS等の指標を活用し、お客さまの評価を積極的に理解し、さらなる業務改善へ向けての足がかりをつかんでいただけると幸いです。

NTTコム オンラインでは、NPSの調査効率化、数値分析を行うNPSソリューションを提供しています。NPSの導入を検討されている方向けに各種のダウンロード資料をご用意していますのでご活用ください。

【

カスタマーロイヤルティxビジネス

】

最新のコラム

2025/04/03

2024/08/02

2024/08/02