2025/08/01

顧客満足度とNPS®

カスタマーフィードバックマネジメント(CFM)とは?ビジネスでの重要性やメリットを解説

顧客体験(CX)の重要性が高まっている現代、多くの業界・業種で注目を集めている手法が「カスタマーフィードバックマネジメント(CFM)」です。

本記事では、CFMの基礎知識を踏まえつつ、ビジネスでの重要性やメリット、必要なデータの収集方法、効果的な運用方法などについて解説します。CFMへの理解を深めつつ、運用のノウハウを学べるので、ぜひご一読ください。

- カスタマーフィードバックマネジメント(CFM)とは、顧客から寄せられる意見や要望を収集・分析し、商品開発やマーケティングで活用する手法。

- 現代は誰でも多様なデータを収集・活用できるうえ、SNSで口コミが拡散されやすくなったので、CFMが重要視されている。

- CFMを実施すれば、商品・サービスを改善したり、顧客ロイヤルティを高めたりすることができる。

- CFMをビジネスで活用するためには、KGI・KPIの明確化やNPS®の収集、アンケート分析結果に基づく改善・効果検証といった取り組みが必要。

カスタマーフィードバックマネジメント(CFM)とは?ビジネスにおける重要性も解説

カスタマーフィードバックマネジメント(以下「CFM」という)を学ぶためには、前提知識として「顧客体験」を理解する必要があります。

顧客体験(CX)とは、顧客が商品・サービスに関心を持ってから、実際に購入・利用するなどで得られる体験の総称です。購入前の問い合わせや利用後のアフターフォローを含む、顧客と企業との接点(タッチポイント)で発生するすべての体験が該当します。

CFMとは、一連の顧客体験に対する顧客の声(カスタマーフィードバック)を収集・分析し、商品開発やマーケティングで活用する手法です。顧客から寄せられる意見・感想・要望・苦情などを管理しつつ、具体的な施策に落とし込んで改善し、効果検証や追加の改善を行うというプロセスで進行します。

CFMを実施することにより、顧客ロイヤルティや収益の向上が期待できます。

顧客体験価値(CX)とは?注目される背景や体験価値を高める方法を解説

CFMがビジネスで重要視される理由

インターネットやスマートフォンをはじめとするテクノロジーが発展した現代、人々は多様なデータを容易に収集できるようになりました。さらに、集めたデータを有効活用しやすくなったので、カスタマーフィードバックの有用性が大きく向上しています。

市場の成熟化に伴い、商品・サービスのコモディティ化(価格以外の差が少ない状態)が進んでいることも押さえるべきポイントです。商品・サービス自体の差別化が難しい現状、競争の激しい市場で生き残るためには、顧客体験の向上による顧客維持の戦略が必須となっており、その具体的な手法としてCFMが注目を集めています。

そして、CFMのビジネスにおける重要性を語るうえで、もう一つ欠かせないものがSNSです。X(旧Twitter)やInstagramといったSNSが普及した結果、口コミが拡散されやすくなり、CFMによる管理が求められています。

CFMをビジネスで活用するメリットとは?

CFMを実施することで、企業は以下のようなメリットを享受できます。

- データに基づいた意思決定ができる

- 新商品やサービスの方向性が正しいか確認できる

- 顧客の悩みを解決して顧客体験をより良くできる

- 顧客ロイヤルティの向上によりリピート率が上がる

- 優先すべき改善点を把握できる

- 顧客の反応に基づいた商品・サービスの改善ができる

- 顧客視点のマーケティングを促進できる

各メリットの詳細も解説します。

1|データに基づいた意思決定ができる

膨大なデータが存在するビッグデータ時代では、データに基づく意思決定が必要不可欠です。定量・定性データを活用した戦略立案は、個人の勘や経験に左右されないので、主観に基づく意思決定と比べて再現性が高くなります。

さらに、客観的な根拠や実測値に基づく判断は、周囲の関係者に対して安心感や信頼感を与えます。結果的に意思決定がスムーズになるため、機会損失や競争力低下といった事態を防ぐことが可能です。

2|新商品やサービスの方向性が正しいか確認できる

CFMを実施すれば、新しい商品・サービスをリリースしたあと、顧客のリアルな声から方向性の正否を確認できます。

商品・サービスを販売する場合、企画・開発の段階からターゲットや利用シーンを想定し、以降の戦略を検討するケースが一般的です。しかし、実際はターゲットではない世代から支持を集めるなど、想定外の事態が起こるケースも少なくありません。

CFMを通じて商品・サービスの良かった点、期待外れだった点などの反応を収集すれば、どの部分が評価されたのか見極めやすくなります。マーケティングの方向性を確認・調整しつつ、反応に応じて改善を加えることで、次のバージョンやプロモーションに活かせるでしょう。

3|顧客の悩みを解決して顧客体験をより良くできる

CFMを活用することで、顧客が商品・サービスに対して抱える「使いづらい」「わかりにくい」といった悩みをキャッチできます。認知から利用までの各フェーズにおける悩みを解決すれば、顧客体験の向上を図ることが可能です。

例えば、業務用のソフトウェアを販売した場合、CFMを通じて「操作が難しい」「画面が見づらい」といった声が届くかもしれません。問題解決のためには、マニュアルや画面レイアウトを改善する必要があります。

Wundermanの調査データによれば、消費者の63%はカスタマージャーニー全体を通じて「期待を上回るブランドが最高のブランドである」と述べたことが判明しています。

出典:Stats that prove the value of customer experience|marq

4|顧客ロイヤルティの向上によりリピート率が上がる

市場の競争激化が進んでいる現状、顧客維持の戦略を立てることで、安定した収益を確保しやすくなります。既存顧客に商品・サービスを継続して選んでもらうためには、顧客ロイヤルティの向上を図ることが大切です。

CFMを活用しながら顧客の声にきちんと対応することで、顧客体験を通じて「この会社は信頼できる」と評価してもらえます。この信頼が顧客ロイヤルティを高めて、再購入やサービス継続のきっかけをつくるため、結果的に売上やLTVの向上につながるでしょう。

Bain&Companyの調査では、顧客維持率を5%向上させることで、利益が25~95%増加すると示されています。

出典:The Value of Keeping the Right Customers|Harvard Business Review

5|優先すべき改善点を把握できる

CFMで顧客の声を集めることで、数ある課題の中から優先的に対処すべき要素を見極める際の判断材料になります。顧客からの厳しい意見や評価が多い要素、収益への影響が大きい要素を優先すれば、より効率的に改善を進めることが可能です。

優先順位を設定すれば、コストや人材の割り振りを最適化できるので、リソースの無駄をなくせる点もメリットといえます。

6|顧客の反応に基づいた商品・サービスの改善ができる

CFMを活用すると、顧客の実際の反応に基づいて商品・サービスの改善案を出せるようになります。例えば、新機能の追加や既存機能のアップデート、見た目のデザインの改良といった形で反映することが可能です。

顧客の意見や要望にしっかり耳を傾けることで、未知の問題が浮かび上がったり、企業と顧客の認識のズレが見つかったりするなど、効果的な改善ができます。顧客からの信頼醸成にもつながるため、一石二鳥です。

7|顧客視点のマーケティングを促進できる

CFMを続けることで、部署や職種に関係なく「顧客の声をベースに考える」という姿勢が浸透します。広告や販促はもちろん、商品開発や営業でも「顧客視点」が自然と取り入れられるようになるため、商品・サービスの改善や顧客ロイヤルティの向上につながる可能性が高まるでしょう。

顧客に寄り添ったマーケティングを行う土壌が社内に根付くので、長期的な目標に向かって顧客中心の文化を形成できるようになります。

CFMのビジネス活用で重要なデータとは?購買データ・VOCについて解説

CFMを最大限活用するためには、顧客が「何をどのように買ったか」という購買データと、「どのように感じたか」という声(VOC)の両方を見て判断することが重要です。この2つの情報を組み合わせることで、顧客の行動と感情の両面から改善のヒントを得られるので、施策の精度が高まります。

購買データとVOCはどちらか片方だけでは不十分であり、2つとも収集・分析することが前提です。購買データだけだと「顧客が行動を起こした理由」まで理解しにくく、VOCだけだと「顧客の心理」と「実際の購買行動」と結びつかない可能性があります。

ビジネスに役立つCFMに必要なデータの収集方法とは?

CFMに必要なデータを収集する際は、以下のような方法が有効です。

- カスタマーサポートへの問い合わせ内容を収集する

- SNSのコメントを収集する

- 顧客の行動データを分析する

- 顧客アンケートを収集する

それぞれ詳細をまとめました。

カスタマーサポートへの問い合わせ内容を収集する

カスタマーフィードバックを収集する場合、まずはカスタマーサポートへの問い合わせ内容をチェックしたいところです。電話・メール・チャット・フォームなどで寄せられた顧客の意見や要望を分類・整理すれば、施策を考える際に役立つデータをストックできます。

収集した問い合わせ内容を確認し、仮に同じような内容が多かった場合、そこに課題があると把握できます。

問い合わせ対応だけで完結せず、実際に届いた意見や要望を全社で共有することが大切です。

SNSのコメントを収集する

SNSには、率直かつリアルなコメントが飛び交っているため、顧客の本音を拾いたいなら打ってつけの媒体です。商品・サービスに対する忌憚のない意見はもちろん、他社との比較や選んだ理由など、他のタッチポイントでは見つかりにくい意見も収集できます。

また、SNSを通じてユーザーの特徴や生活ぶりが垣間見えるため、顧客のペルソナ像を明確化できる点もメリットです。

専用のツールを使えば、SNS上の反応を効率よく収集・分析できます。ネガティブな意見も見逃さず、改善につなげる意識を持つことが重要なので、精度を高める意味でもツールの導入を検討してみましょう。

顧客の行動データを分析する

「Google Analytics」のようなツールを使えば、自社のWebサイトにおける顧客の行動データを分析できるようになります。「どのページを閲覧したか」「どこで離脱したか」など、細かな行動の記録をもとに課題を洗い出せる点がメリットです。

また、行動の裏に潜む「言葉になっていない不満」を読み取る手がかりにもなるので、顧客自身が気づいていない悩みや疑問を表面化できる可能性があります。

VOCと併せて分析することで、より深い洞察を得られるでしょう。

顧客アンケートを収集する

カスタマーフィードバックを集める際は、Webサイトや店舗でアンケート調査を実施するのも一案です。

顧客アンケートの設計・配信にあたり、以下のポイントを実践すれば、より有用な声が集まりやすくなります。

- 最初にアンケートの目的を説明する

- 回答時間は5分以内を目安にする

- 選択肢の数は5つ前後に収める

- 自由記述式の設問を入れる

- 設問は回答しやすい順番に並べる

- アンケートの報酬を明示する

- レイアウトはパソコン・スマートフォンの両方に合わせる

回答率を上げるためには、アンケートの目的を明示したうえで、できるだけシンプルかつ短時間で回答できるよう設計することが大切です。

顧客アンケートを実施する場合、顧客ロイヤルティを測定できる「NPS®」の活用をおすすめします。

顧客ロイヤルティを計測する「NPS®」とは?

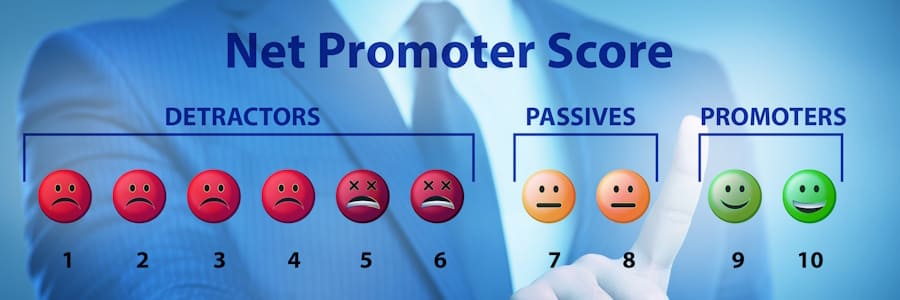

NPS®(Net Promoter Score)とは、顧客ロイヤルティ(商品・サービスに対する信頼・愛着)を測るための指標です。顧客ロイヤルティを以下のように評価し、NPSスコアを算出します。

- 商品・サービスの推奨度を11段階(0~10点)で表すNPS®アンケートを実施する

- 「批判者(0~6点)」「中立者(7~8点)」「推奨者(9~10点)」に分類する

- 批判者と推奨者の数を集計し、割合を算出する

- 推奨者の割合から批判者の割合を引く

- 上記で算出した割合の%表記を省略したものがNPSスコアとなる

NPS®を上げる(推奨者を増やす)ことで、商品・サービスに関するポジティブな声が広まるため、売上アップにつながります。

また、NPS®調査の結果は「どこを改善すべきか」を考えるための指標にもなります。

NPS®の質問内容とは?質問例やアンケート作成のポイントを解説

CFMをビジネスで効果的に活用するには?

CFMのPDCAを効果的に回すためには、以下のポイントが重要です。

- KGI・KPIを明確にする

- 各タッチポイントのNPS®を収集する

- トランザクショナル調査とリレーショナル調査を使い分ける

- アンケート結果を分析して重要な項目を抽出する

- 分析結果をもとにした改善・効果検証を繰り返す

各ポイントの詳細を押さえておきましょう。

KGI・KPIを明確にする

CFMを活用したいなら、事前に「最終的な目標(KGI)」と「途中の目標(KPI)」をしっかり決めておく必要があります。「顧客満足度」や「継続利用率」など、目的に合わせて定量的な目標を選び、実際に目標数値を設定していくことが大切です。

目標があいまいなまま施策を講じると、改善の効果が見えにくくなってしまいます。

CX(顧客体験)調査に役立つ17の指標(KPI)を解説|改善の手順も紹介

各タッチポイントのNPS®を収集する

商品・サービスの購入後や問い合わせ対応後など、顧客とのタッチポイントごとにNPS®を収集することで、より効果的にCFMを活用できます。各タッチポイントにおいて満足度の違いが浮き彫りになるため、どこに課題があるか見つけやすくなるでしょう。

CFMのPDCAを回すためには、各タッチポイントにおける顧客体験への評価を収集・分析したうえで、顧客体験の改善を図る必要があります。収集したNPS®の結果を比較しつつ、改善の優先順位を考えることが大切です。

トランザクショナル調査とリレーショナル調査を使い分ける

NPS®調査を行う際は、トランザクショナル調査とリレーショナル調査の使い分けが重要です。

トランザクショナル調査は、コールセンターの対応など特定の顧客体験を調査する方法です。月1回や週1回など比較的短いスパンで実施し、NPS®と特定の顧客体験における具体的項目の満足度・ニーズを調査します。

リレーショナル調査は、企業やブランド全体の顧客体験を調べる方法です。年1~2回のペースを目安に、NPS®と各顧客体験の満足度・ニーズなどを調査します。

トランザクショナル調査は「購入や問い合わせの直後の調査」に、リレーショナル調査は「全体的な関係性の把握」に向いています。

まずはリレーショナル調査で全体像を押さえてから、トランザクショナル調査で課題などを深掘りする流れが一般的です。

顧客体験(CX)の調査はどうすればよい?NPS®の有効性と調査のポイントを解説

アンケート結果を分析して重要な項目を抽出する

集めた顧客アンケートの結果を適切に分析することで、顧客のニーズや傾向が見えてくるので、より効果的な施策を立案できるようになります。数値データを用いる「定量分析」と、VOCなど数値化できないデータを用いる「定性分析」を実施しましょう。

多角的な分析を行うことで、優先的に解決すべき課題を明確化できるので、改善を進めやすくなります。

なお、定量分析に関しては、次項で紹介する「アクションドライバー分析」が有効です。

定量分析で有効な「アクションドライバー分析」

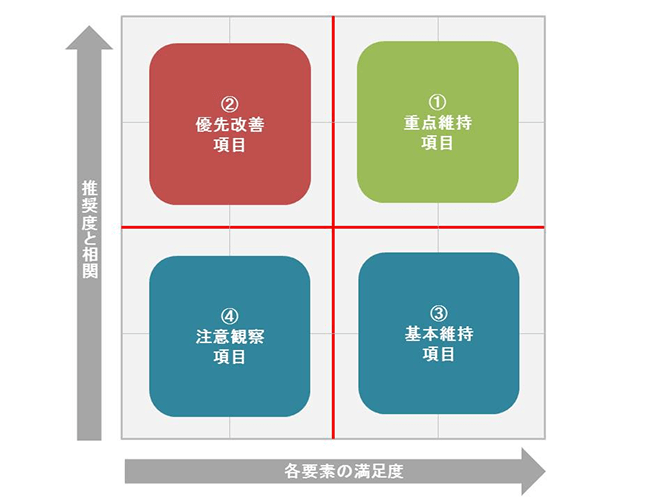

アクションドライバー分析とは、4象限のマトリクスを用いてデータの傾向を把握する手法です。各象限に当てはまる要素を確認し、NPS®に影響を与える要素を導き出します。

各象限の内容をまとめたので、以下も併せてご確認ください。

- 優先改善項目:「自社の弱み」であり、推奨度への影響は高いが、顧客満足度は低い

- 重点維持項目:「自社の強み」であり、推奨度・顧客満足度への影響が大きい

- 注意観察項目:「優先度が低い項目」であり、推奨度・満足度への影響は小さいが、継続的な観察が必要

- 基本維持項目:「顧客にとって当たり前の項目」であり、顧客満足度は高いが、推奨度への影響は小さい

アクションドライバー分析を活用すれば、改善の優先順位を判断しやすくなります。

NPSの分析方法とは?定量分析・定性分析の具体的な手法を解説

分析結果をもとにした改善・効果検証を繰り返す

CFMは改善して終わりではなく、「改善→効果検証→収集→分析→さらに改善」というサイクルを回す必要があります。一度で完璧な状態に仕上げるのではなく、少しずつ修正していく姿勢で対応することが大切です。

自社でリソースを確保することが難しい場合、NPS®調査やデータ分析、改善施策の実施を含めてサポートしてくれるサービスを活用しましょう。

NPS®活用をサポートするNTTコム オンラインの「NPS®調査・コンサルティング」

NTTコム オンラインが提供するサービス「NPS®調査・コンサルティング」では、NPS認定資格者が設問設計から実査、レポートまで徹底的にサポートします。

競合他社と比較した自社のポジショニングを調べる「NPS®ベンチマーク調査」や、NPS®の有効性をチェックする「NPS®アセスメント調査」など、幅広い調査に対応可能です。収益性との相関や推奨者・批判者の経済的な価値など、貴社顧客に対する調査も行っています。

さらに、高いロイヤルティの要因分析や優先改善項⽬の把握など、改善アクションにつながる調査もサポート可能です。また、「ブランドロイヤルティ調査」を実施すれば、以下のようなメリットを享受できます。

- 4つの品質保持(モニター・調査票・アンケートシステム・回答結果)を柱とした「クオリティポリシー」に基づく徹底した品質確保

- 自社の位置づけや課題を把握し、ブランド価値向上に効果的なアクションを実行

- 自社の認知度向上や新規顧客獲得に向けた戦略立案の実現

また、NPS®の導入・定着・活用・部門拡大といった各フェーズにて、NPS®コンサルタントが適切なサポートを提供します。

CFMはビジネスにおいて効果的な施策

あらゆるビジネスで顧客体験の価値が高まっている現代、顧客のリアルな声を集めて改善につなげるCFMは必須といっても過言ではありません。CFMを導入・活用すれば、顧客体験の向上だけではなく、顧客ロイヤルティやリピート率の向上、商品・サービスの改善といった有益なメリットが発生します。

CFMを実施する際は、事前にSNSや顧客アンケートでデータを収集したうえで、PDCAに沿って分析や改善を繰り返す仕組みをつくることが大切です。

「NPS®調査・コンサルティング」では、必要なデータの一つであるNPS®の導入や活用で手厚いサポートを実施しているため、ぜひご検討ください。

【

顧客満足度とNPS®

】

最新のコラム

2025/09/09

2025/09/09

2025/08/01

2025/07/17