2018/02/06

カスタマーロイヤルティxビジネス

5分で読めるフィデューシャリー・デューティー徹底解説~基礎知識から取組み事例~

平成29年に金融庁から提言された「顧客本位の業務運営に関する原則」により、フィデューシャリー・デューティーの重要度がますます増しています。

しかし、金融という専門領域の難しさゆえ理解に苦労している方が多いのではないでしょうか?

- フィデューシャリー・デューティーの正しい知識を身につけたい

- 金融機関の取組み事例を知りたい

- 取組みに対するお客様の評価を収集する仕組みを知りたい

このような悩みを抱えていませんか?

そこで本記事では、フィデューシャリー・デューティーの基本から金融庁の提言、金融機関の取組み事例、お客様評価の把握方法まで丁寧に解説します。自社の取組にご活用下さい。

1.フィデューシャリー・デューティーとは

フィデューシャリー・デューティー(Fiduciary duty)とは、「Fiduciary:受託者」 と 「duty:責任」 を組合せた言葉で、主に金融業界で使われる概念です。直訳すると「受託者が委託者および受益者に果たすべき義務」となります。弁護士や医師、会計士などの領域でも使われる概念です。

金融業界では、「金融機関が金融商品購入者に果たすべき義務」という意味になります。金融庁が各金融機関に対してフィデューシャリー・デューティーを徹底するよう指示しています。

対象となる事業者

金融商品の開発、販売、助言、運用、資産管理に携わる金融機関が対象となります。

保険会社、銀行、証券会社、FX会社、商品先物取引会社、資産運用会社など多岐にわたります。

フィデューシャリー・デューティーの義務

金融機関が果たすべき義務は信託法や金融商品取引法で定義されています。

以下3つが基本的な義務とされています。

- ①善管注意義務

- 善管注意義務とは 「善良な管理者の注意義務」 の略で、業務を委任された人の専門家の能力や社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のことです。つまり、金融機関は善良かつ金融の専門家を管理者として配置し、その管理者の注意をもって業務を行わなければならないというものです。金融商品取引法第四十三条や信託法第二十九条で定義されています。

信託法や金融商品取引法は、総務省行政管理局が運営する電子政府の総合窓口(e-Gov)で公開されていますので必ず目を通しましょう。

政府の総合窓口(e-Gov):信託法第二十九条(受託者の注意義務)

政府の総合窓口(e-Gov):金融商品取引法第四十三条(善管注意義務)

- ②忠実義務(利益相反防止義務)

- 忠実義務とは、金融機関は金融商品の購入者(委託者・受益者)の利益のために行動し、自己の利益を図ってはならないというものです。簡単に言うと、金融機関は購入者の利益に相反する行為をとってはならないという義務です。どのような行為が利益相反行為に当たるかも信託法で定義されています。

政府の総合窓口(e-Gov):信託法第三十条(忠実義務)

政府の総合窓口(e-Gov):信託法第三十一条(利益相反行為)

- ③分別管理義務

- 分別管理義務とは、お客様から預かっている 「顧客資産(金銭や有価証券など)」を金融機関の 「自己資産」から明確に分離する義務です。顧客資産と自己資産を明確に分離することで、金融機関が破綻した場合でも確実に顧客に返還できるようにする仕組みです。分別管理義務は、信託法第三十四条で定義されています。

政府の総合窓口(e-Gov):信託法第三十四条(分別管理義務)

分別管理義務については日本証券業協会が分かりやすく解説しています。60ページ以上のボリュームですが体系的になっていますので参考にして下さい。

日本証券業協会:顧客資産の分別管理Q&A(PDF)

2.顧客本位の業務運営に関する原則とは

顧客本位の業務運営に関する原則とは、経済の持続的な成長及び国民の安定的な資産形成を支えるために金融機関が取るべき行動原則として金融庁より発表されました。

金融機関がフィデューシャリー・デューティーを遂行する上での軸となるものです。4,000文字超のドキュメントになっています。

以下のように発表されており強制的なものではありませんが、多くの金融機関がこの原則を軸にフィデューシャリー・デューティーに取組んでいます。

「本原則では、「金融事業者」という用語を特に定義していない。顧客本位の業務運営を目指す金融事業者において幅広く採択されることを期待する。」

金融庁:顧客本位の業務運営に関する原則(本原則の対象)(PDF)

金融機関が行うべき活動

顧客本位の業務運営に関する原則に関して、金融機関が行うべき活動については以下のように明記されています。

「具体的には、本原則を採択する場合、下記原則1に従って、

・ 顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表した上で、

・ 当該方針に係る取組状況を定期的に公表するとともに、

・ 当該方針を定期的に見直す

ことが求められる。

さらに、当該方針には、下記原則2~7に示されている内容について、

・ 実施する場合には、原則に付されている(注)も含めてその対応方針を、

・ 実施しない場合にはその理由や代替策を、

分かりやすい表現で盛り込むことが求められる。」

金融庁:顧客本位の業務運営に関する原則(本原則の採用するアプローチ)(PDF)

実施しない場合にはその理由や代替策が金融庁から求められます。

顧客本位の業務運営に関する7つの原則

顧客本位の業務運営に関する原則は、以下7つが明示されています。

- 【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】

- 原則1.金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表すべきである。当該方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。

- 【顧客の最善の利益の追求】

- 原則2.金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。

- 【利益相反の適切な管理】

- 原則3.金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。

- 【手数料等の明確化】

- 原則4.金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。

- 【重要な情報の分かりやすい提供】

- 原則5.金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。

- 【顧客にふさわしいサービスの提供】

- 原則6.金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。

- 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

- 原則7.金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。

これらの各原則には注意点も明記されています。必ず金融庁のサイトで確認しましょう。

金融庁:顧客本位の業務運営に関する原則(PDF)

3.フィデューシャリー・デューティーの取組み事例

フィデューシャリー・デューティーは大手金融機関をはじめほとんどの金融機関が取組んでいます。この章では、参考となる金融機関の事例を解説します。

みずほフィナンシャルグループ

https://www.mizuho-fg.co.jp/index.html

みずほフィナンシャルグループは以下の情報をウェブに公開しています。

業界トップクラスの情報量を公開しています。体系的に公開されていますのでぜひ参考にして下さい。

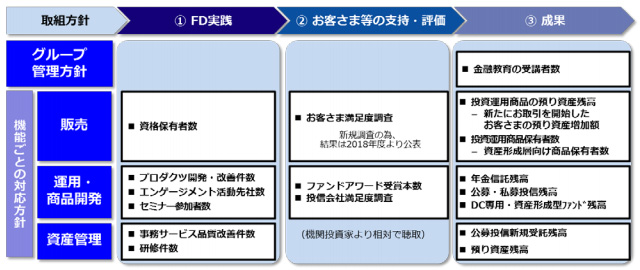

- ①フィデューシャリー・デューティーに関する取組方針

- 取組方針は以下4つに分かれています。

・グループ管理方針

・機能ごとの対応方針(販売)

・機能ごとの対応方針(運用・商品開発)

・機能ごとの対応方針(資産管理)

<みずほ>のフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針 - ②アクションプラン

- アクションプランは以下2つに分かれています。

・グループ管理方針に関するアクションプラン

・機能ごとの対応方針に関するアクションプラン

みずほフィナンシャルグループ(持株会社)のアクションプラン - ③取組み状況

- みずほフィナンシャルグループでは、KPIを明確にした上で取組み状況を公開しています。役員による動画解説などもあり本気で取組んでいることが伝わります。

定量指標(KPI)の設定とアクションプラン取組状況の公表について(PDF)

アクションプランの取組み状況

グループ管理方針に関する 2017 年度アクションプランの中間取組状況(PDF)

販売機能に関する 2017 年度アクションプランの中間取組状況(PDF)

【参考動画】:現場におけるFD定着に向けた施策(役員メッセージビデオ抜粋)

京都銀行

京都銀行はバランスよくKPIおよび進捗を公表しています。金融庁が顧客本位の業務運営に関する原則を発表してから3ヶ月で公表しており、スピード感も高い事例と言えます。

- ①フィデューシャリー・デューティーに関する取組方針

-

- 取組方針は以下4つに分かれています。

・お客さまにとって最良の金融サービスの提供

・お客さまにとって分かりやすい情報の提供

・利益相反の適切な管理

・コンサルティング機能の強化、お客さま本位の業務運営に向けた体制整備

「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」の制定について(PDF) - 取組方針は以下4つに分かれています。

- ②取組み状況

-

- 以下の取組み状況を公表しています。お客様アンケートも実施するとしています。

・投資信託残高・取引先数

・投信自動積立金額

・商品ラインナップ数

・お客さま向けセミナーの開催回数

・2級FP技能士・AFP取得者数

お客さま本位の業務運営に関する現状の主な取組状況(PDF) - 以下の取組み状況を公表しています。お客様アンケートも実施するとしています。

4.フィデューシャリー・デューティーへのお客様評価の把握~NPSの活用~

ここまでで、フィデューシャリー・デューティーの理解がだいぶ進んだのではないでしょうか?

フィデューシャリー・デューティーの取組みは、方針の公表・取組み状況の公開だけでなく定期的な見直しが金融庁から求められます。見直しの際に重要となるのがお客様からの取組みに対する評価です。

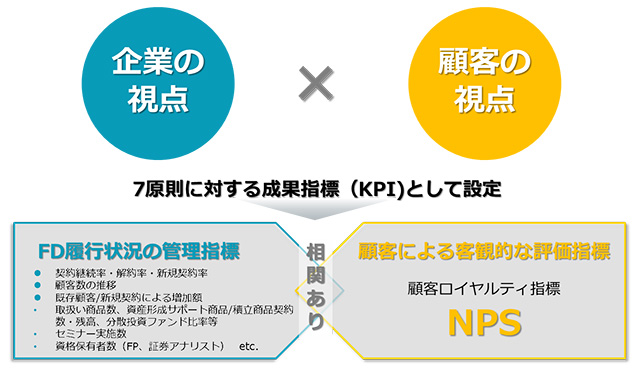

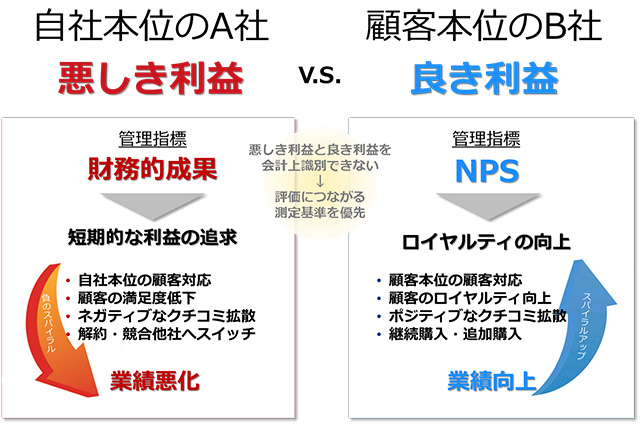

お客様の評価を測るための指標としては、NPS®の活用をおすすめしています。NPSとは、「Net Promoter Score(ネットプロモータースコア)」の略で顧客ロイヤルティを測る新しい指標です。欧米の公開企業ではすでに3分の1以上がNPSを活用しているとも言われています。日本でも顧客満足度に並ぶ新たな指標として注目を浴びています。

NPSを軸とした顧客ロイヤルティ経営では、顧客への価値提供を伴わない「悪しき利益」をできるだけ減らし、顧客への価値提供の結果である「良き利益」の維持・拡大を目指します。その取組みは、金融庁が求める「顧客本位の業務運営」と親和性が高いものといえます。

KPIのひとつとして、NPSを取り入れることで、取り組みの評価を可視化することにつながり、それはまた、今後の改善の方針策定にも活かせることでしょう。

5.まとめ

この記事では、フィデューシャリー・デューティーの基本から金融庁の提言、金融機関の取組み事例、お客様評価の把握方法まで丁寧に解説してきました。フィデューシャリー・デューティーは、継続的に改善していかなければならないものです。そして継続的に改善していくには、取組みに対するお客様の評価を把握することが最重要と言っても過言ではありません。最先端の仕組みであるNPSを積極的に活用しましょう。

NTTコムオンラインではNPS調査の他、部門展開をサポートする社内説明会などNPSソリューションをご提供しています。調査したもののアクションへの活用に課題があったり、社内のCXプログラムを見直したいなどのお悩みがございましたら、弊社NPSコンサルタントによる相談会をご検討されてはいかがでしょうか。

無料相談はこちら

【

カスタマーロイヤルティxビジネス

】

最新のコラム

2025/04/03

2024/08/02

2024/08/02