2025/08/01

NPS®(ネットプロモータースコア)入門・導入編

金融業界におけるCXの重要性とは?課題とCX向上につながるアプローチを解説

近年、金融業界においては「CX(顧客体験)」の重要性がますます高まっています。デジタル化の進展やフィンテック企業の台頭により、顧客が求めるサービス水準も変化しており、単に商品や金利で差別化するだけでは選ばれにくい時代となりつつあるからです。そのため、多くの金融会社がCXの見直しや強化に取り組み始めています。

本記事では、金融業界が直面するCXの課題や解決に向けてのアプローチを具体的に紹介しながら、その重要性について解説します。

また、NPS®ベンチマークによる各金融業界別のCX評価や改善のプロセスについても解説し、CX向上のヒントを提供します。

- フィンテック企業の台頭やレガシーシステムの機能不全により金融業界のCXを見直す機会が訪れている

- CX改善に取り組むことが、顧客ロイヤルティや競争優位性に直結する

- 業界別に見るNPS®の評価とロイヤルティの構成要素

- 金融業界が実践すべきCX改善の具体的アプローチ

金融業界のCXが直面する現状と課題

金融業界は現在デジタル化の波や顧客ニーズの変化に直面しています。それによって従来の仕組みや規制が十分に機能せず、CX(顧客体験)の改善を阻む要因となっています。具体的には以下に紹介するような課題への対応が急務となっています。

フィンテック企業が台頭している

近年、PayPayやfreee、ロボアドバイザーなどのフィンテック企業が、決済・家計管理・資産運用などの分野で急速に台頭しています。これらの企業は、使いやすいアプリや迅速なサービス提供を武器に、従来の金融機関がカバーしきれなかったニーズを的確に捉え、ユーザーから支持を集めているのが現状です。

海外でもイギリスのRevolutやMonzoなどのチャレンジャーバンクが登場し、従来型の銀行と競合しながら新しい顧客体験を提供し、存在感を強めています。こうした動きは、金融業界全体にとって大きな脅威であると同時に、CXを見直す良いきっかけともなっています。

レガシーシステムによってCX改善に制約が生まれている

多くの金融機関では、数十年前に構築されたCOBOLベースの基幹システムが今もなお稼働しており、こうした旧式の技術や仕様で開発・構築されたレガシーシステムが、新たなデジタルサービス導入の大きな障壁となっています。

具体的には、API連携が困難であること、システムの拡張性に限界があることから、顧客体験を高めるための柔軟なサービス設計が難しいのが現状です。

また、部門ごとにデータが分断されていることから顧客情報の一元管理が実現できず、パーソナライズされたサービスの提供にも支障をきたしています。さらに、セキュリティ面でも脆弱で、近年求められる高度な安全対策への対応にも不備があります。

こうした状況は「2025年の崖」とも呼ばれています。システム維持にかかるコストの増加や、保守運用に精通した人材の不足といったリスクを抱えながら、金融業界全体のCX改善の足かせとなっているのが実情です。

規制強化によりCXの改善が難しい

近年、金融業界はマネーロンダリング対策(AML)や顧客保護のための規制の強化、厳格化により、サービスの柔軟な改善が難しい状況にあります。

そのため、オープンバンキングの推進や個人情報保護法の改正、暗号資産の規制強化など、規制環境が変化しており、金融機関は新しいサービス創出の機会を得る一方で、コンプライアンス対応コストが増大している状態です。

例えば、本人確認やKYCの手続きは顧客にとって煩雑であり、利便性を損なう要因となることもあります。企業においては、規制順守を保ちながら、いかにユーザーにフレンドリーな手続きを設計するか、ストレスなく手続きを完了してもらうか、などが大きな課題となっています。

金融業界においてCXが重要な理由

金融業界では、今や商品や価格ではなく「体験」の質が差別化の鍵となっています。良質なCXは顧客の信頼やロイヤルティを高め、継続利用や紹介を促進する重要な要素です。

競争優位を確立できる

金融商品がコモディティ化する中で、顧客が金融機関を選ぶ際の決め手は、サービス利用時の体験、すなわちCXに移行しています。ガートナーの調査では、81%の企業がCXを競争戦略の中心に据えているという結果も出ており、このことからもCXの優劣が顧客獲得に直結していることが伺えます。

出典:Number Analytics|10 Expert-Backed Ways to Enhance CX in Finance & Banking

特にデジタルネイティブと呼ばれる世代では、モバイルアプリの使いやすさや、ニーズに応じたパーソナライズが銀行に対する評価に大きく影響しています。

さらに、マッキンゼーの調査でも、成長の早い企業は遅い企業よりも、パーソナライゼーションにより40%多くの収益を上げていることが示されています。つまり、CXを極めた企業が市場で優位に立つことができ、収益成長が速い傾向にあるのです。

出典:McKinsey|The value of getting personalization right—or wrong—is multiplying

顧客ロイヤルティの向上につながる

CXの核心には、顧客ロイヤルティ(企業に対する愛着や信頼)の向上があります。良質なCXにより顧客との信頼関係が深まれば、継続利用意向や追加サービス利用意向が高まり、解約率の低下や紹介による新規顧客獲得、収益性の向上といった効果も期待できます。

Bain & Companyの調査によれば、ロイヤルティの高い顧客ほど取引額が多く、サポートコストが低く、友人や家族への推奨率が高いことが分かっています。良質なCXは、顧客との長期的な関係構築と収益性の向上に直結する重要な要素といえるでしょう。

顧客ロイヤルティ(顧客ロイヤリティ)とは?向上させるメリットと事例

優れたCXを提供する金融サービス

優れたCXを提供する金融サービスは、ユーザーの満足度やロイヤルティを高め、市場での競争力を強化します。本章ではNPS®の活用事例を交えながら解説します。

CXの指標となるNPS®

NPS®(ネット・プロモーター・スコア)は、「商品やサービスを親しい人にどの程度お薦めしますか」という質問を通じて顧客ロイヤルティを数値化する指標です。0~10点の評価で、推奨者・中立者・批判者に分類し、スコアを算出します。

NPS®は収益との相関が高く、実際にスコアの高い企業ほど成長性が高い傾向にあります。CXの改善状況を測るベンチマークとしても有効で、業界ごとの比較や、改善の優先項目を特定するツールとしても利用可能です。

NTTコム オンラインでは、部門別にNPS®ベンチマーク調査を実施しています。次章では、金融関連部門の評価とCXの注目ポイントを紹介します。

銀行部門

対象となった銀行13行のうち、NPS®おすすめランキングでは、1位:住信SBIネット銀行(-22.0)、2位:SBI新生銀行(-26.6)、3位:ソニー銀行(-28.6)の3行が上位を占めています。※カッコ内はNPS®のポイント

なお、対象13行のNPS平均は-39.4、またトップ企業とボトム企業との差は36.3ポイントでした。

銀行部門におけるCXのポイント

銀行業界全体のロイヤルティを醸成する要素を分析したところ、担当者の対応力、企業イメージ・ブランドイメージのよさ、公式アプリの使いやすさなどが改善の鍵になっていることがわかりました。

特にネット銀行においては、Web・アプリの使いやすさや手続きのスムーズさが高評価につながっています。

また、会員向けの優待プログラムの活用も重要なポイントです。銀行が提供する会員向けの優待プログラムの内容を把握しており、活用できている顧客ほどNPS®のポイントが高くなっています。

さらに、セキュリティ性の高さも重要視されるポイントです。取引内容に関するメールやSMSでのお知らせや、強固な本人認証の仕組みなど、顧客の資産を守る取り組みを認知している顧客ほどNPS®が高い傾向にありました。

金融業界のカスタマーサポート部門

カスタマーサポートの体験を受けてのNPS®について、金融業界におけるトップ企業を調査したところ、生命保険ではプルデンシャル生命(-17.9)、自動車保険ではソニー損保(-8.5)、銀行ではPayPay銀行(-22.2)、クレジットカードではアメリカン・エキスプレス・カード(-6.3)が、それぞれNPS®1位となりました。特に迅速な対応と、正確かつ丁寧な説明が顧客から高く評価されています。

金融業界のカスタマーサポート部門におけるCXのポイント

金融業界におけるカスタマーサポートのロイヤルティを醸成する要因を分析したところ、問題解決力や提案力、説明のわかりやすさ、回答精度の高さなどがロイヤルティ醸成要因になっていることがわかりました。

このことから、サポート担当者の知識レベルや共感力、丁寧な言葉遣いなど、コミュニケーションの質もCXに直結すると言えるでしょう。カスタマーサポートの誠実な対応を通じて安心感を与えることが、顧客との長期的な関係構築につながるのです。

また、短時間でスムーズに問題を解決できることも重要です。顧客が不安や疑問を感じた際に、適切かつ迅速に対応できる体制が高く評価されています。待つことなく迅速な対応を受けることや、一貫性のある対応も、顧客の満足度を左右する要因の一つです。

クレジットカード部門

クレジットカード部門では、1位:楽天カード(-19.2)、2位:アメリカン・エキスプレス・カード(-21.0)、3位:JALカード(-28.0)が高評価を得ています。

楽天カードでは「ポイント・マイルの利用手続きのしやすさ」が評価され、アメリカン・エキスプレス・カードは「お客さまに寄り添う姿勢・大切にする姿勢」、JALカードは「ポイント・マイルの交換景品や移行先の豊富さ」がロイヤルティ醸成要因となり、それぞれNPS®上位となりました。

クレジットカード部門におけるCXのポイント

クレジットカード業界全体では、ポイントやマイルの貯まりやすさやカードブランドへの信頼がロイヤルティ醸成の大きな要因となっています。特典や還元率に魅力があり、日常的に使いやすい設計が評価につながっています。

一方、優先的に改善すべき項目は、ポイント・マイルの交換景品や移行先の豊富さ、店舗での商品やサービスの割引、追加ポイント・マイル付与などの特典の充実度などです。

また、近年ではセキュリティ面への意識も高まっており、「不正利用の被害から守られている」と実感できる対応があるかどうかが、CX評価に直結しています。

たとえば、不正利用の即時検知や本人認証サービスの導入などが、安心感の提供に貢献しています。実際に、不正利用への対策に肯定的な顧客のNPS®は、そうでない顧客より高い結果となりました。

ネット証券部門

ネット証券部門では、1位:SBI証券(-8.3)、2位:楽天証券(-12.0)、3位:松井証券(-30.8)が上位を占めています。

SBI証券は「取扱商品の豊富さ・魅力」や「手数料とサービスのバランスの良さ(コストパフォーマンス)」が、楽天証券は楽天グループをはじめとした「他の金融機関との連携の良さ(入出金のしやすさや金利・ポイント優遇など)」、3位の松井証券は「お客様に寄り添う姿勢・大切にする姿勢」において高い評価を獲得しました。

ネット証券部門におけるCXのポイント

ネット証券部門におけるロイヤルティを醸成する項目は、取扱商品の豊富さや、手数料とサービスのバランスの良さ、トレーディングツールの使いやすさとなっています。特に、初心者から上級者まで使いやすいプラットフォーム設計が、顧客満足度を押し上げています。

一方、優先して改善すべき項目には、マイページやアプリでの取引のしやすさ、資産運用に対する期待通りの成果、お客様に寄り添う姿勢・大切にする姿勢になりました。

また、近年注目されている「新NISA」に関しても、対象の証券会社で新NISAを利用している人のNPS®が高い傾向が見られました。

使いやすさと信頼性を両立したネット証券は、CXの好循環を生み出す成功事例とも言えるでしょう。

対面証券部門

対面証券部門では、1位:三菱UFJモルガン・スタンレー証券(-32.3)、2位:SMBC日興証券(-39.8)、3位:大和証券(-43.0)が高い評価を得ています。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、「自分に合った商品・サービスの提案力」や「資産状況や投資方針、ニーズに対するヒアリング」、SMBC日興証券は「手数料とサービスのバランスの良さ(コストパフォーマンス)」、大和証券は「企業イメージ・ブランドイメージのよさ」などが高評価の要因となっています。

対面証券部門におけるCXのポイント

対面証券部門では、「ブランドイメージの良さ」や「問い合わせ時の応対の丁寧さ」が、顧客ロイヤルティを醸成する重要な要素となっています。特に対面での接客力や提案力は、顧客に安心感を与える大きなポイントです。

優先的に改善すべき点としては、資産運用に対する期待通りの成果、アフターフォローの手厚さ(継続的な訪問や電話・再提案等)などが挙げられました。

また、金融知識に不安を感じる顧客にとっては、専門性の高い担当者から直接説明を受けられることが、CXの質を大きく左右します。複雑な商品や制度について、分かりやすく丁寧に案内する姿勢が信頼感につながっているようです。

さらに、NPS®が向上している証券会社では、新NISA開始後に新規顧客の割合が増えている傾向も見られます。顧客ニーズに即したタイムリーな対応が、対面証券でもCX向上の鍵となっているのです。

保険業界の顧客体験(CX)を改善する方法とは?顧客体験の重要性や現状も

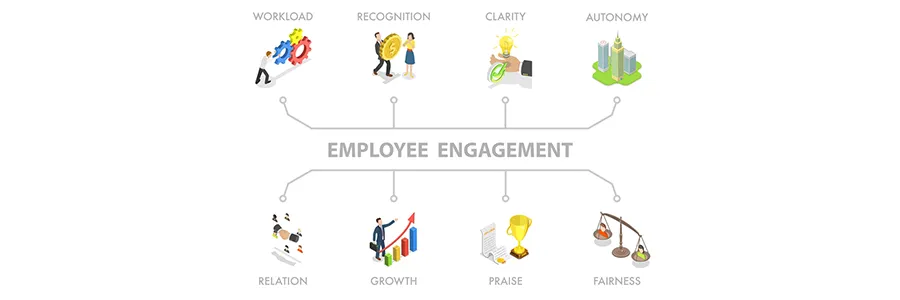

金融業界における顧客体験の向上に必要なCXの構成要素

金融業界でCXを向上させるには、以下の5つの構成要素が重要です。

- 感覚的価値(Sense):顧客が持つ五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)に働きかける価値のこと。例えば、店舗のデザインやアプリの操作性など。

- 情緒的価値(Feel):顧客の感情に働きかける価値のこと。例えば、資産が守られているという安心感や、スタッフの丁寧な対応や気配りによる信頼感など。

- 知的・創造的価値(Think):顧客の知的好奇心に働きかける価値のこと。質の高い金融教育コンテンツや、革新的な金融商品など。

- 行動価値(Act):顧客の身体的行動やライフスタイルに変化をもたらす価値のこと。節約につながる家計管理アプリの提供や、スマホ振込への対応など。

- 社会的価値(Relate):集団への帰属意識がもたらす価値のこと。プレミアムカードの保有や投資家向けのコミュニティへの所属など。

金融業界のCX向上につながるアプローチ

CX向上には、顧客本位の運営やパーソナライゼーション、AI活用など多角的な取り組みが欠かせません。本章では、具体的なアプローチを紹介します。

顧客本位の業務運営に関する原則を遵守する

金融庁が提唱する「顧客本位の業務運営に関する原則」は、金融機関が顧客の利益を最優先に考えた業務を行うためのガイドラインです。CX向上の基盤としてこの原則の実践が求められており、以下の7項目が柱とされています。

- 顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等

- 顧客の最善の利益の追求

- 利益相反の適切な管理

- 手数料等の明確化

- 重要な情報の分かりやすい提供

- 顧客にふさわしいサービスの提供

- 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

これらの実践を通じて、信頼されるCXの実現が可能になります。

パーソナライゼーションを推進する

CX向上には、顧客一人ひとりのニーズに合わせたパーソナライズ対応が欠かせません。例えば、取引履歴やライフイベント情報をもとに、住宅ローンの金利優遇や保険商品の最適な提案を行うなど、個別最適化されたサービス提供が求められています。

顧客の期待としては「企業には自分たちのニーズを先読みして理解してほしい」という声が強いようです。マッキンゼーの調査では、71%の消費者が企業に対してパーソナライズされたインタラクションの提供を期待しています。そして76%は、それが実現されないと不満を感じています。

出典:McKinsey|The value of getting personalization right—or wrong—is multiplying

AIを活用する

AI技術を活用して、顧客体験を向上させる施策を検討するのも有力な手段のひとつです。具体的には、チャットボットによる24時間対応や、AIによる問い合わせ内容の自動分類・回答支援により、顧客はいつでも迅速なサポートを受けられます。

実際、既に地方銀行などでも生成AIを組み込んだチャットボット導入が始まっています。例えば静岡銀行では、営業活動の効率化を目的に、生成AIを搭載したチャットボットの開発に着手しています。これにより、行員の負担軽減と同時に、顧客への対応スピードと精度の向上が期待できるでしょう。

さらにAIは、パーソナルなレコメンドを通じて次に必要な商品提案を行ったり、不正取引をリアルタイムで検知するといったことにも応用可能で、安全性と利便性に寄与します。

顧客中心のCXを設計する

CXを本質的に向上させるには、企業の都合ではなく「顧客視点」でサービスやプロセスを設計することが不可欠です。ガートナーの調査では、顧客中心主義の企業は収益性が61%高いだけでなく、企業取締役の58%が顧客中心主義こそがデジタル文化の最も重要な側面であると考えていることが示されています。

出典:Bismart|Top 10 Habits of Customer-Centric Companies According to Gartner

顧客中心のCX設計には、カスタマージャーニーマップの作成が有効です。これは、契約前からアフターサービスまでの各段階で顧客が感じる「痛点」を可視化し、改善点を明らかにする手法です。

また、新サービスの開発時には、ユーザーテストや顧客ヒアリングを通じて本当に求められる機能や価値を見極める姿勢が求められます。こうした顧客起点の取り組みが、CXの質を根本から高める原動力となるでしょう。

顧客体験設計(CXD)とは?マーケティングでの重要性や設計のポイントを解説

人的サービスも充実する

DXを推進しつつ、金融業界では、人によるサポートやコンサルティングの質を高める施策を講じることも重要です。特に、高度な相談やトラブル対応には、共感力や判断力を備えた人的サポートが欠かせません。

Salesforceのレポート「The Connected Financial Services Report」によると、顧客は電話や対面などの非デジタルチャネルを好む傾向が強く、その多くは安心感を得たいと考えています。

出典:The Financial Brand|Consumers Crave Better Banking Service During Economic Uncertainty

オムニチャネル戦略を実施する

現代の顧客は、Web、アプリ、電話、対面など複数のチャネルを自在に行き来してサービスを利用しています。そのため、どの接点でも一貫した体験を提供できる「オムニチャネル戦略」がCX向上に不可欠です。

例えば、口座開設をオンラインで開始し、途中から店舗で手続きを行う場合でも、事前入力された情報がスムーズに引き継がれれば、顧客はストレスを感じずに完了できます。これにはチャネル間のデータ統合と顧客情報の一元管理が必要です。

また、営業部門とデジタル部門の連携による、組織横断の対応体制も重要です。すべての窓口で一貫したサービス品質を提供することが、顧客の信頼と満足を高める鍵となります。

オンボーディングやサポートを自動化する

CX向上には、煩雑な手続きを簡素化し、スムーズな導入体験を提供する「オンボーディングの自動化」が有効です。オンラインでの口座開設や、FAQ対応を行うAIチャットボットなどがその代表例です。

さらに、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用すれば、口座開設後の確認業務やバックオフィス処理も効率化でき、顧客対応のスピードと正確性が向上します。

顧客にとって手間や待ち時間が少なく、シームレスに利用を開始できることは、CX全体の印象を大きく左右するでしょう。利便性と効率性の両立が、現代の金融機関に求められています。

データを有効活用する

CXを最適化するには、蓄積された顧客データの効果的な活用が不可欠です。データの「サイロ化」を解消し、顧客の全体像を把握することで、より精度の高いパーソナライズやタイムリーな対応が可能になります。

例えば、NPS®のフィードバックやクレーム履歴、Web上での行動ログなどを活用することで、顧客が抱える課題やニーズを可視化し、的確な施策に反映できるでしょう。

また、データ活用はオムニチャネル戦略の基盤にもなります。チャネルをまたいだ一貫したCXを提供する上でも、重要な役割を果たします。

顧客体験(CX)の成功事例を紹介!CX向上の効果や重要ポイントを解説

金融業界におけるCX改善の基本プロセス

金融業界のCX改善には、以下の5つの基本プロセスを順に実践することが重要です。

- ビジネスにおいて顧客をすべての中心に置いて考える

- 企業内でCX専門のチームを結成する

- 外部からデザインパートナーを見つけて協力を得る

- 強力なフィードバックループを確立する

- 最適化のために反復的なアプローチを実践する

この流れを踏むことで、CXは一過性ではなく、持続的に改善されていきます。

金融業界のCX向上をサポートする「NPS®調査・コンサルティング」

金融業界におけるCX向上には、NTTコム オンラインが提供する「NPS®調査・コンサルティング」がおすすめです。NPS®認定資格者が、設問設計から実査、レポート作成までを一貫してサポートします。競合比較や推奨者・批判者の分析を通じて、改善の方向性を明確にすることが可能です。

また、調査結果に基づいて高いロイヤルティの要因や優先改善項目を特定し、具体的なアクションにつなげる支援も行っています。部門拡大や施策の定着フェーズにおいても、専門のコンサルタントが伴走し、企業全体のCX改革を継続的に支えます。

さらに、ブランドロイヤルティ調査も実施しており、自社の位置づけやブランド価値向上に向けた戦略立案に役立てることが可能です。

金融業界での事業成長にはCXの改善が必須

顧客体験(CX)の改善は、金融業界における競争力と事業成長の基盤です。商品や金利だけでは差別化が難しい今、CXが顧客の選択と信頼を左右します。

本記事で紹介したようにNPS®調査・コンサルティングなどを上手に活用すれば、自社の課題を明確化し、改善施策を実行に移すことができます。

CXの強化は顧客ロイヤルティの向上、収益の安定、新規顧客の獲得につながる重要な取り組みです。NPS®調査・コンサルティングの詳しい内容は、下記の公式サイトをご覧ください。

【

NPS®(ネットプロモータースコア)入門・導入編

】

最新のコラム

2025/12/26

2025/12/26

2025/08/01

2025/07/17