2024/01/15

顧客満足度とNPS®

NPSの分析方法とは?定量分析・定性分析の具体的な手法を解説

NPS調査を実施したものの、得られたデータを業績向上にうまく活用できていない企業は多く見られます。集めたデータから顧客の分析を行い、しっかりと役立てるためには、適切な分析手法を実施することが大切です。

この記事では、NPSの分析に用いられる定量分析と定性分析について詳しく解説します。あわせてNPS分析データを活用するポイントや、NPS分析の精度・効率を高める方法なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 定量分析とは数値データ(量的データ)を基に実施する分析法、定性分析とは数値化できないデータを基に行う分析方法

- 効果的にNPS分析を実施するためには、定量分析と定性分析を組み合わせることが重要

- NPS分析の精度・効率アップには、仮説を基に設問を立てる、NPSツールを活用するなどがおすすめ

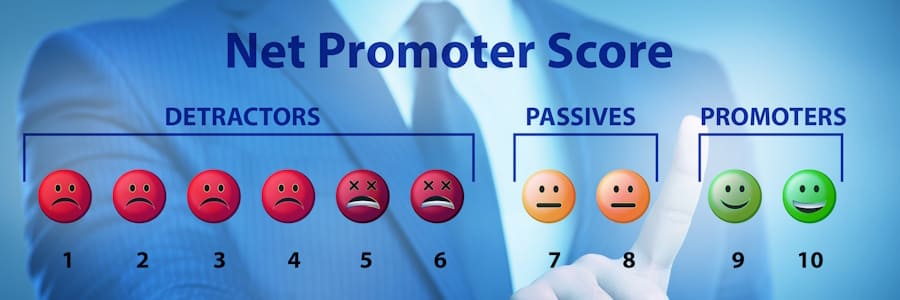

NPSを分析する2つの方法とは?

NPSを分析する方法には「定量分析」と「定性分析」の2つがあります。ここでは、両者の概要や分析により把握できる要素について解説します。

数値データを基に行う「定量分析」

「定量分析」とは、数値データ(量的データ)を基に行う分析方法です。NPS調査では、推奨度の数値や収益性、顧客にとっての重要度などを活用します。

定量分析のメリットは、客観的な事実に基づいた分析ができる点です。数値データは誰が見ても直感的に捉えやすく、社内で共通の認識を持つことができます。また、データから現状を分析することで、改善点を明らかにすることも可能です。一方で、調査結果の具体的な理由を把握しにくいのが定量分析のデメリットといえます。

例えば、「このサービスをまた利用したいと思いますか?」という設問に対して「買いたいと思わない」との回答があった場合でも、その理由までは分析することができません。

定量分析で把握できる要素

定量分析では客観的に現状を捉えられるため、顧客ロイヤルティの現状や課題の優先順位を把握することができます。課題の優先順位を把握するには、4象限分析やカスタマージャーニーマップ分析が有効です。4象限分析は相関分析を行うためExcelでも行えます。また、6象限分析も用いられることもあります。

コメントなどの数値化できないデータを基に行う「定性分析」

「定性分析」とは、数値化できないデータを基に行う分析方法です。つまり、コメントなどの文字のみで示せる要素を基に分析を行うことです。例えば、アンケートで「そのような評価をした理由を答えてください」などの設問を用意し、得た回答を定性分析に用います。NPSでは「商品がリニューアルされて使いやすくなった」「企業努力が見られる」などのフリーコメントを参考に分析を行います。

定性分析のメリットは、数値では捉えられない個別の内容を把握できる点です。また、情報量が多く質的データを深堀りできるので、サンプル数が少なくても効果的な分析が可能です。一方のデメリットは、回答は個人的な感覚によるものなので、他の人に当てはまるとは限らないこと。偏った回答に依存しないよう注意が必要です。

定性分析で把握できる要素

定性分析を用いることで、その推奨度を選んだ具体的な理由をフリーコメントから把握できます。例えば、Webサイトの離脱率が高い箇所がある場合、その理由を検証することも可能です。

分析にはテキストマイニングやポジティブ・ネガティブ分析、頻出語分析、ユーザーインタビューなどが用いられます。これらによりユーザーの本音や背景にあるストーリーが分かるため、定量分析で得た数値結果を深掘りする際にも役立つでしょう。各分析の詳しい内容は後述します。

NPSの定量分析に活用する手法

ここでは、定量分析の手法として活用される4象限分析(アクションドライバー分析)、6象限分析、カスタマージャーニーマップ分析について詳しく解説します。

4象限分析(アクションドライバー分析)

4象限分析(アクションドライバー分析)とは、データの傾向を把握するために4つのセグメントを用いる手法です。ロイヤルティドライバー(NPSの向上に影響を与える要素)を導き出すためには、まず縦軸を「推奨度と満足度の相関係数」、横軸を「各顧客体験に対する評価の平均値」とした散布図(アクションドライバーチャート)を作成します。

続いて縦軸と横軸の平均値にラインを引いて4象限のマトリクスを作成し、各象限を「重点維持項目」「優先改善項目」「基本維持項目」「注意観察項目」とします。どの象限にどの要素が当てはまっているかを確認することで、NPSにおける推奨度への影響度や重要度を把握することが可能です。

以下は各象限の特徴です。

| 優先改善項目 | 重点維持項目 |

| 注意観察項目 | 基本維持項目 |

重点維持項目(チャート右上)

「重点維持項目」は自社の強みを示します。商品・サービスに関する説明のわかりやすさや、各人に合った商品・サービスの提案に顧客が満足し口コミやリピート購入につながっているなど、自社が選ばれている理由を把握することができる項目です。顧客満足度や推奨度への影響が大きいため、企業は力を入れて取り組む必要があります。

優先改善項目(チャート左上)

「優先改善項目」は、推奨度は高いものの顧客満足度が平均よりも低いため、自社の弱みを示します。例えば、契約後のフォローやカスタマーサポートの対応品質向上など、どの対策を優先的に行えば良いかを把握できます。改善点に対応することで顧客ロイヤルティの改善、ひいては業績アップにもつながります。

基本維持項目(チャート右下)

「基本維持項目」の顧客満足度は高いものの、推奨度が低いことを示しています。場合によっては顧客が「満足できて当たり前」と捉えている可能性もあるため、提供する商品・サービスの品質を落とさないよう維持する必要があります。

注意観察項目(チャート左下)

「注意観察項目」は、顧客満足度・推奨度ともに低い項目です。よって優先的に取り組む必要はないといえます。ただし、状況の変化によってポジションが変動することもあるため、継続的に観察しておくことが大切です。

6象限分析

6象限分析とは、NPSと収益データを組み合わせ、優良顧客とそうでない顧客の特徴を分析するものです。分析結果から商品・サービスの課題や売上アップのヒントを見つけることができます。

縦軸を「顧客収益性」(上にいくほど高い)、横軸を「推奨度」(右にいくほど高い)とし、推奨度はスコアによって「推奨者」「中立者」「批判者」の3つに分けます。

セグメントが増えるため、複雑な分析を要し、優先的な改善施策が見えにくくなります。

カスタマージャーニーマップ分析

カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品・サービスの購入に至るまでのプロセスをまとめ、可視化したものです。特に見込み客に自社のファンになってもらうためには、顧客体験全体のマネジメントが欠かせません。カスタマージャーニーマップを作成することで、顧客目線で物事を捉えることができ、またチーム全体で共通認識が持てるようになります。

マップの縦軸には「顧客心理・顧客行動」「タッチポイント」「課題・要望」「具体的な施策」などペルソナの心理や行動を、横軸には「認知」「情報収集」「検討」「購入」などの購買プロセスを配置します。

カスタマージャーニー分析は、カスタマージャーニーマップを基にアクションドライバー分析を行う手法です。前述したとおり、アクションドライバー分析は推奨度への影響や重要度を可視化できる手法です。カスタマージャーニーマップを基に作成することで、分析の精度を高めることができます。

カスタマージャーニーマップの例(ファッションブランド)

| 認知 | 情報収集 | 検討 | 購入 | |

|---|---|---|---|---|

| 顧客行動 |

|

|

|

|

| 顧客心理 |

|

|

|

|

| タッチポイント |

|

|

|

|

| 課題・要望 |

|

|

|

|

| 対応策 |

|

|

|

|

NPSの定性分析に活用する手法

ここからは、定性分析の手法として用いられる「ポジティブ・ネガティブ分析」「テキストマイニング」「頻出語分析」「ユーザーインタビュー」について解説します。

ポジティブ・ネガティブ分析

ポジティブ・ネガティブ分析とは、ポジティブなコメントが多いのか、ネガティブなコメントが多いのかを分析する手法です。アンケートなどを集計後に、ポジティブなコメントとネガティブなコメントに分けてグラフ化します。

ポジティブ・ネガティブ分析は分析がしやすいよう、アフターコーディングで定量化するのが一般的です。アフターコーディングとは、自由記述やフリーアンサーなどの自由回答をカテゴライズし、少数の選択肢に絞り込む方法です。定性的な情報を定量化することで集計や分析が容易になります。以下は、店舗の顧客体験に関するアフターコーディングの一例です。

| 自由回答(プラス要因) | コード |

|---|---|

| 店内が清潔で気持ちよく過ごせた | 清潔 |

| トイレがきれいだった | 清潔 |

| 席の間隔が空いていて会話がしやすかった | 席の間隔が空いている |

| 店員の接客が良かった | 接客が良い |

| 席が密集していないので解放感がある | 席の間隔が空いている |

| 店員が気持ちよく挨拶してくれた | 接客が良い |

コード化することでコメントの内容を視覚的に把握しやすく、ポジティブ・ネガティブなコメントの比率も明確になります。それぞれに占める具体的なコメント内容の割合も把握でき、自社の強みや弱みを抽出しやすくなるのも特徴です。

テキストマイニング

テキストマイニング(共起ネットワーク)とは、文章に含まれる単語同士のつながりを図で表す方法です。膨大な量のテキストデータを自然言語処理技術で分析することで、必要な情報を抽出することができます。具体的には、自由回答を品詞別の単語に分解し、それぞれの共起関係の強さをマッピングします。頻出する単語ほど丸(ノード)が大きく、共起の程度が強い単語ほど線(エッジ)が太く描かれるのが特徴です。

テキストマイニングを行うことで、顧客ニーズの把握や改善ポイントの発見などにつながります。例えば、迷惑メールのフィルター機能もテキストマイニングを活用したものです。AIが大量の文章を学習し、内容から迷惑メールに該当するかそうでないかを判断しています。また、近年ではツイートの感情分析もテキストマイニングで行えるなど、ソーシャルリスニングの分野でも活用されています。

ただし、手作業で膨大なデータを処理するのは難しいため、ツールの活用を検討すると良いでしょう。

頻出語分析

頻出語分析とは、文章の中にどのような言葉が多くあるかを分析する手法です。頻出している単語のコメントを確認することで、顧客が注目しているポイントを把握できます。

頻出語例(店舗の印象)

| 順位 | 抽出語 | 出現回数 |

|---|---|---|

| 1 | 清潔 | 111 |

| 2 | 接客 | 73 |

| 3 | 広い | 54 |

上記では「清潔」という単語が頻出しているので、店舗に対して顧客の多くが「清潔」という印象を抱いていることがわかります。さらに「清潔」という単語が使われているコメントを確認し、より具体的な評価の内容を把握することが可能です。

NPSにおいては、推奨者や中立者、批判者それぞれに分けて集計すると各セグメントの分析ができます。また、Excelでも簡単にできるので、テキストマイニングより手軽に活用できるでしょう。

ユーザーインタビュー

NPSを実施したユーザーに対してインタビューを行うことで、コメントの深堀りや仮説の検証などを行います。インタビューの手法には主に「デプスインタビュー」と「グループインタビュー」の2つがあります。

デプスインタビューとは、インタビュアーとインタビュー対象者の1対1で行うものです。話を掘り下げることができるので、対象者の人物像や購買プロセスを深堀りしたいときなどに適しています。インタビューは1人あたり30~90分ほどの時間をかけて行います。

一方のグループインタビュー(集団面接)とは、4~8人ほどの対象者を集め、グループ内で行う調査方法です。テーマについて対象者に自由に意見交換をしてもらいます。グループインタビューはモデレーター(司会者)が対象者に質問をしながら、インサイトや意見を引き出していく手法です。インタビュー時間は120分ほどで、対象者の意見交換が活発になりやすいといった特徴があります。

NPSの分析データを活用する5つのポイント

NPSの分析データはCX改善に活かさなければ意味がありません。ここでは、分析データを有効活用するための5つのポイントについて解説します。

1|最も改善が必要な課題を見つける

分析結果が得られたら、もっとも改善の必要性が高い課題を見つけましょう。とはいえ、単純に推奨度が低い原因を改善すればよいわけではありません。各分析により、もっとも改善によるインパクトが大きい課題を選定することが大切です。

分析結果から課題を特定するためには、定量分析と定性分析を合わせて検討することが欠かせません。例えば、定性分析で「カスタマーサポート」に言及するコメントはそれほど多くない場合でも、アクションドライバーチャートでは「問い合わせ時の対応の良さ」が大きな影響力を持っていることが判明する場合もあります。

一方、定量分析では設定した仮説に基づいて満足度調査を行うため、想定外の要素については測定できません。そのため、想定外の要素を定性分析から見つけた際には、次回以降の調査票にそれらを反映する必要があります。定量分析と定性分析を合わせることで、改善アクションの優先順位を見つけやすくなります。

2|課題解決に有効な手法を検討する

課題を改善する方法は複数存在するため、自社のリソースや商材を加味し、もっとも有効な手法を選ぶことが大切です。例えば、カスタマーサポートの改善に取り組む場合、サポートセンターの対応やマニュアルの改善だけでなく、SNSの活用やチャットボットの導入、カスタマーサクセスの強化による問題発生の抑制など複数の手法が考えられます。できるだけ多くの手法を挙げて検討するとよいでしょう。

3|社内で共有する

分析結果は全社で共有することで効果を高められます。分析チームと課題を抱えた部署だけで対応するとアイデアが創出しづらいので注意が必要です。直接関係のない部署であっても、分析結果を抽象化することで応用できる可能性があり、NPS調査の重要性を全従業員に感じてもらうこともできます。

共有する際にはネガティブな結果だけでなく、ポジティブな結果も共有することで従業員のモチベーション向上が期待できます。

4|次回の設問内容をブラッシュアップする

分析結果を仮説検証するには、次回調査での設問内容をブラッシュアップすることも大切です。顧客にとって重要な項目を設問に加えたり、内容をさらに深掘りする設問を用意したりしましょう。

常に顧客の声に耳を傾ける意識を持ち、大切な質問とそうでない質問を見極めることが必要です。結果、顧客ロイヤルティを向上でき、親身な企業であるといったイメージの醸成にもつながるでしょう。

5|定期的に調査を行い、推移を確認する

NPSの分析は、定期的に行うことで推移を確認できます。定期的に実施することで効果があった施策やなかった施策が明確になるので、改善施策の精度向上に役立ちます。また、数値だけでなく、顧客のコメントの変化を見ることも大切です。両者を確認することで実際に改善がなされているのかがわかり、PDCAサイクルを回すことができます。

さらに定期的な調査により、新たな課題が生まれていないかを把握することも可能です。リレーショナル調査であれば年に1度程度、トランザクショナル調査であれば1週間~1カ月に1度程度の頻度で行うのがおすすめです。

【関連記事】NPSを向上させる5つの取り組みとは?数値向上の重要性や事例も紹介

NPS分析の精度・効率を高める方法

続いて、NPS分析の精度・効果を高める方法を紹介します。

仮説を基に設問を立てる

有益な分析結果を得るためには、設問内容の工夫が大切です。NPSに影響を与える項目であるドライビングファクターの仮説を調査設計段階で立て、それに基づいて設問を作成しましょう。ドライビングファクター仮説は、複数のタッチポイントを跨ぐショートタームジャーニー調査を基に立てることで効果的な仮説になります。

NPSの分析ツールを活用する

NPSは多くの企業が活用する効果的な調査ですが、質の高い分析と改善アクションの具体化が求められます。しかし、自社に知見がない場合は十分な効果が得られない可能性があります。また、NPS分析にはマンパワーを要するため、継続的に行うためにはNPS分析ができるツールを活用するのが効果的です。

ツールを活用することで分析精度の向上だけでなく、アンケートの作成や回収などを自動化できるものもあり効率化にも役立ちます。設問テンプレートやコメント分析、時系列分析、カスタマージャーニーの設定などさまざまな機能を持つツールがあるため、自社にはどんな機能が必要かを検討し、分析作業を効率化できるものを選びましょう。

NPS分析の精度・効率アップにはNTTコムオンラインのNPSソリューション

NTTコムオンラインでは、NPS分析精度の向上や、改善活動の効果を最大化するNPSソリューションを展開しています。

専門家が調査設計からサポートする「NPS調査」

自社におけるNPS調査を行い、推奨者と批判者の経済的影響を評価するほか、NPSの有効性の分析などお客様の課題に合わせた調査を行います。また、マーケットにおける自社の立ち位置を把握するための競合比較調査や、業界別で俯瞰するNPSベンチマーク調査レポートなどをご用意しています。

調査・管理を効率化する「NPS分析・顧客体験管理ツール」

顧客や従業員の体験を統合的に管理・分析し、体験の改善に向けた提案を行うデジタルプラットフォームとしてNPSツールを提供しています。ダッシュボード化されたプラットフォームは、低負荷でより深い顧客理解を得、クイックな改善活動を実現します。

ツールの導入のみならず、調査後の経営層への説明会や、各部門を跨ぎ全社へ浸透させるための勉強会やワークショップなど、様々な伴走メニューにも定評をいただいています。

導入事例:株式会社 ジャルパック 様

日本航空を利用した旅行商品の企画運営・販売・管理を行なっている株式会社ジャルパック様は、海外旅行・国内旅行・訪日の3事業にNPSツールを導入しています。同社は独自の顧客満足度調査が常に90%を超えており、満足度をさらに1%向上させるという目標が実行的ではないという課題を持っていました。また、独自の調査は5段階評価だったため、課題を突き止めることができなかったことも懸念点でした。

NPSツール導入後は評価の幅が広がり、自社の強みと弱みが明確になったといいます。さらに、NPSと他データの相関が可視化でき、社内会議でも手応えを感じられるようになった、お客さまの声を社内で共有する業務の簡素化が実現したなどの効果が得られたようです。

現在は「JALパック」「JALダイナミックパッケージ」などの商品ごとに7種の調査票を設計し、集計運用されています。また月に2度、NPSやNPSツールについての社内講習会を開き、社員にツールの良さを理解してもらう機会も用意しているようです。

NPSの分析は「定量分析」と「定性分析」を合わせて行うことが重要

効果的にNPS分析を実施するためには、定量分析と定性分析を合わせることが必要です。両者は相互補完的な関係にあり、どちらか一方だけでは不十分です。定量分析でNPSの数値だけを把握しても効果が薄いので、評価理由などを把握できる定性分析も実施して、改善アクションにつなげるようにしましょう。

NPSの分析結果を有効的に活用することでCXの盲点をなくし、より長期的な顧客との関係を築くことが可能です。NTTコムオンラインでは、NPSの基本情報や各種NPSレポートなどを用意しています。NPSの導入を検討中の方は、ぜひご活用ください。

【

顧客満足度とNPS®

】

最新のコラム

2025/09/09

2025/09/09

2025/08/01

2025/07/17