更新日:2025/03/13(公開日:2017/02/22)

顧客満足度とNPS®

満足度は高いのに、業績は向上しない…顧客満足度調査の抱える課題とは?

毎年、さまざまな調査機関が発表している「●●●顧客満足度ランキング」といったものを、皆さんもニュースや新聞で目にしたことがあるはず。

「顧客満足度●年連続No.1」と謳う商品パッケージやTVCMを目にすることも少なくありません。顧客満足度は、私たちの生活において身近な存在となっています。

皆さんも一度は、飲食店や携帯ショップなどで「あなたはこの企業(製品/サービス/ブランド)についてどのくらい満足していますか?」といった設問のアンケート調査に回答した経験があるのでは?顧客満足度調査によって明らかとなる顧客の声は企業にとっての財産となり、具体的に顧客が満足している点や不満足であると感じている点は、よりよい顧客体験を提供するためのヒントになります。

一方で、顧客満足度調査が具体的な成果につながっていない場合も…。

そこで、本コラムでは顧客満足度調査の抱える課題を確認した上で、顧客満足度調査に替わる新たな取り組みとして「NPS®調査」について解説します。

- 顧客満足度調査(CS調査)には、満足度と業績との相関性が弱い、調査結果をもとにした改善アクションが実施できていないといった課題がある

- NPS®(Net Promoter Score)とは、推奨度によって顧客ロイヤルティを測る指標

- NPS®調査には、競合との比較ができる、業績との相関性が強い、調査結果をもとにした改善アクションにつながりやすいなどのメリットがある

顧客満足度調査の目的とは?

顧客満足度調査の課題を考える前に、まずはその目的をあらためて確認しましょう。

顧客満足度調査の目的は、既存顧客の維持や新規顧客の獲得によって業績向上を実現するために、商品・サービスや顧客接点といった面で改善点を見出すことにあります。

調査を行うことで、商品・サービスの価格や機能、あるいは店頭での接客やアフターサポートといった要素について顧客がどの程度満足しているのかを数値化することができます。そして、調査結果を分析することで顧客が不満を感じている点をあぶり出し、顧客満足度向上のための改善点を見出します。

しかし、この顧客満足度調査について大きく2つの課題が指摘されています。

【関連記事】

CSAT(顧客満足度調査)とは?重視されている理由や測定方法を解説

顧客満足度調査を取り巻く2つの課題

続いて、顧客満足度調査を取り巻く2つの課題を見ていきましょう。

・その1 満足度と業績との相関性が弱い

「顧客満足度が高いにも関わらず、解約率は高止まりしている」というように顧客満足度と業績との相関性の弱さを感じている方も少なくないのではないでしょうか?

実際、「解約した顧客の8割が直前の顧客満足度調査で『満足』と回答している」といった話も聞きます。

これが真実だとすれば、いくら顧客満足度を高めたとしても、本来の目的である業績向上を果たせるとは限りません。「満足」している顧客の中には、最終的に解約してしまう顧客が多く含まれている可能性が高いからです。

このような課題は、「満足」という言葉のあいまいさに起因しています。顧客満足度調査に回答しているシーンを思い浮かべてみてください。自分の顕在ニーズを満たしており大きな不満が無ければ、「満足」「ほぼ満足」といった評価を選択していることが大半ではないでしょうか?

その一方で、予想外の価値を感じられた時や、感動すら覚えた場合も、同様に「満足」「ほぼ満足」といった評価を選択することになります。顧客満足度調査では、このような“満足”と回答した顧客ごとの温度差を考慮しない形で、すべて「満足」している顧客として一括りにされてしまうのです。

そのため、たとえ「満足」という評価を下した顧客であっても、必ずしもリピート購入や購入単価の向上といった形で業績向上に貢献してくれるとは限りません。

つまり、単に顧客満足度の向上を目指すことによって、業績向上を果たせるとは限らないのです。

・その2 調査結果をもとにした改善アクションが実施できていない

顧客が不満に感じる内容というのは、十人十色です。飲食店を例に考えてみましょう。接客に不満を持つ顧客もいれば、メニューに不満を持つ顧客もいるでしょう。そのほか、価格や店舗の内装、立地に不満を感じている可能性もあります。

そして、このような多岐に渡る不満をすべて解消するのは困難… 多大な労力と時間を要するであろうことは自明です。そのため、多くの企業は調査の実施だけにとどまっており、改善アクションを実施できずにいます。あるいは、改善アクションを実施してはいるものの、やるべきことが多くすべてを実施しきれない状況にあります。

では、どうすればこのような課題を乗り越えて、目的としている既存顧客の維持や新規顧客の獲得によって業績向上を実現できるのでしょうか?

その答えとなるのが、顧客満足度調査に替わる新たな取り組みとして注目を集めている「NPS®調査」です。

業績向上につながる新たな取り組み 「NPS®調査」とは?

NPS®調査とは、NPS®(Net Promoter Score)という指標にもとづいた調査です。NPS®は、従来の顧客満足度とは異なり、推奨度によって顧客ロイヤルティを測ることのできる指標です。

ここでは、NPS®の計算方法やNPS®とCS(顧客満足度)の違いについて解説します。

NPS®の計算方法

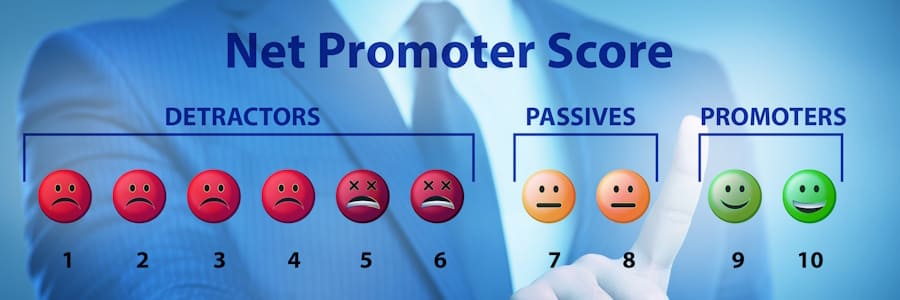

「あなたはこの企業(製品/サービス/ブランド)を友人や同僚に薦める可能性は、どのくらいありますか?」というシンプルな質問に対し、0~10の11段階のスケールで回答を得ます。そして、図のように評価度合いにしたがって、プロモーター(推奨者)、中立者、批判者に分類し、プロモーターの割合から批判者の割合を差し引くことでスコアを算出するというものです。

【関連記事】

NPSの計算方法とアンケートの評価方法とは?導入のメリットや活用のポイントも解説

NPS®とCS(顧客満足度)の違いとは?

NPS®とCS(顧客満足度)はどちらも顧客体験の向上に寄与する指標ですが、測定する要素と業績への相関性に違いがあります。

NPS®:「商品・サービスをどれくらい人にすすめたいか」という、企業やブランドへのロイヤルティや顧客の将来の行動を数値化できる指標。業績との相関性があることがわかっている。

CS:商品・サービスへの現在の満足度を測る指標。たとえ、現在は商品・サービスに満足しているという結果が出ても、将来的な売上につながらないケースも多い

NPS®がロイヤルティや顧客の将来的な行動を可視化できるのに対し、CSは顧客の現時点での満足度を測る指標ともいえます。

NPS®調査を導入する利点

続いて、NPS®調査の導入にはどのような利点があるかを解説します。

競合との比較ができる

NPS®調査のメリットの一つは、競合との比較ができる点です。NPS®は顧客が企業やブランドを他者に推薦したいかを測る指標であり、業界や市場内での自社の立ち位置を明確にするのに役立ちます。

また、調査結果を競合と比較することで、自社の強みや改善点を把握し、競争力を高めるための戦略を立てることもできます。競合の顧客満足度やロイヤルティと比較することで、業界内での相対的なパフォーマンスを視覚化し、差別化ポイントやサービスの向上に必要な具体的アクションを導き出すことが可能になります。

業績との相関性が強い

NPS®は、業績との相関性が強いとされている指標です。

NPS®と業績との相関性について、NPS®考案者の一人であるベイン・アンド・カンパニーは、おおよその業界においてNPS®でトップを走る企業は、競合他社の2倍の成長率を上げているという調査結果を発表しています。

NPS®は「心の満足」を可視化する指標

2005年に米国ギャラップ社のジョン・H・フレミングにより提唱された「心の満足、頭の満足」という概念があります。

頭の満足とは、商品の性能の良さや価格の安さなどに合理的に満足している状態を指します。一方の心の満足とは、性能は他社と変わらないが信頼している、サポート対応に満足したなど、感情的に満足している状態を指します。

ある大手スーパーマーケットチェーンで行われた調査によると、頭で満足している顧客の支払月額は144ドル、来店回数が月4.1回だったのに対し、心で満足している顧客の支払月額は210ドル、来店回数は月5.4回という結果になりました。このことからも、心の満足がいかに重要かがわかります。

NPS®は心の満足に当たるため、数値改善による業績の向上が期待できるといえます。

出典:Customer Satisfaction Doesn't Count

調査結果をもとにした改善アクションにつながりやすい

そして、業績との相関性が強いからこそ、調査結果を分析することで顧客ロイヤルティの向上、すなわち業績向上を実現するために優先的に改善すべき課題を見出すことが可能です。適切な設問設計にもとづく調査と分析を行うことで、改善点を明らかにし優先順位を付けることができます。そのため、従来の顧客満足度調査とは異なり、業績向上につながりやすいポイントから改善アクションを実施することが可能です。

今回ご紹介したNPS®調査について、ダウンロード資料『選ぶ指標で”成果”に差がでる!?顧客満足度とNPS』でさらに詳しく紹介しています。NPS®調査の設問設計や調査結果の分析といった具体的な内容にも触れているので、ぜひご一読ください。

NPS®は「意味ない」といわれるのはなぜ?

日本企業のNPS®スコアは海外に比べて低く、比較しにくいため、意味がないと考えられています。日本のスコアが低い理由としては、日本人の中間回答を好む性質が挙げられます。日本人はたとえ商品やサービスに満足していたとしても、極端な回答を避けがちです。そのため、他の国と比べてスコアが低くなってしまうのです。

NPS®は推移を確認しながら課題を解決することが本質なので、海外との数値差を気にする必要はないでしょう。国内企業との比較に利用するだけでも十分に有効です。

【関連記事】

NPS®は意味がないといわれる理由とは?日本のスコアが低い原因を解説

NPS®スコアの目安とは?NTTコム オンラインのランキングを紹介

NTT コム オンラインは、毎年業界別のNPS®ベンチマーク調査を実施しており、NPS®ランキングトップ企業や業界平均スコアなどを公開しています。以下は、2024年NPS®業界別ランキングトップ企業のスコアと業界平均スコアの一覧です。

| 部門 | トップ企業名 | NPS®スコア | 業界平均スコア |

|---|---|---|---|

| 白物家電部門 | パナソニック | 2.5pt | -15.2pt |

| ネット証券部門 | SBI証券 | -8.3pt | -24.7pt |

| 対面証券部門 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -32.3pt | -41.3pt |

| セキュリティソフト部門 | ESET | -16.5pt | -32.0pt |

| 自動車部門 | LEXUS | 17.4pt | -22.8pt |

| リフォーム部門 | 積水ハウスリフォーム | -8.9pt | -21.8pt |

| (金融業界カスタマーサポート調査)生命保険部門 | プルデンシャル生命 | -17.9pt | -30.3pt |

| (金融業界カスタマーサポート調査)自動車保険部門 | ソニー損保 | -8.5pt | -23.7pt |

| (金融業界カスタマーサポート調査)銀行部門 | PayPay銀行 | -22.2pt | -36.0pt |

| (金融業界カスタマーサポート調査)クレジットカード部門 | アメリカン・エキスプレス・カード | -6.3pt | -32.6pt |

| ダイレクト型自動車保険部門 | ソニー損保 | -18.3pt | -28.4pt |

| 代理店型自動車保険部門 | 東京海上日動 | -38.5pt | -49.3pt |

| 銀行部門 | 住信SBIネット銀行 | -20.7pt | -41.9pt |

| 電力(東日本)部門 | 東京ガス | -29.9pt | -52.8pt |

| 電力(西日本)部門 | 大阪ガス | -36.5pt | -46.9pt |

| 生命保険部門 アフターフォロー調査 | ソニー生命 | -35.0pt | -54.7pt |

| 生命保険部門 請求体験調査 | ソニー生命 | -25.6pt | -38.8pt |

| 生命保険部門 | プルデンシャル生命 | -36.4pt | -48.0pt |

以下は、2024年のネット証券部門、自動車部門のランキングトップ企業とNPS®スコアです。

| 部門 | ランキング/企業名 | NPS®スコア |

|---|---|---|

| ネット証券部門 | 第1位 SBI証券 | -8.3pt |

| 第2位 楽天証券 | -12.0pt | |

| 第3位 松井証券 | -30.8pt | |

| 自動車部門 | 第1位 LEXUS | 17.4pt |

| 第2位 BMW | -3.0pt | |

| 第3位 トヨタ | -7.1pt |

ネット証券部門においては2020年以降NPS®が上昇傾向にあり、前年度から5.4ポイント上昇しています。自動車部門では「運転のしやすさ」「企業イメージ・ブランドイメージのよさ」「故障や不具合の少なさ」といった項目が高く評価され、ロイヤルティ醸成につながる要因となっています。

NPS®のアンケート例

NPS®はアンケートに含める質問内容も重要です。適切な質問を盛り込むことで、調査の効果を高めることができます。以下は、アンケートに含めるべき項目とその質問例です。

- 推奨度の点数

(質問例)

「あなたは、この製品・サービスを友人や同僚にどれくらいすすめたいと思いますか?」 - 推奨度の点数をつけた理由

(質問例)

「あなたが自社の商品・サービスを友人や同僚にすすめたい理由を教えてください。」

「何が原因で推奨しないと感じましたか?」 - 商品・サービスを評価したポイント(自由回答の質問も入れると効果的)

(質問例)

「商品・サービスを利用する際に、他の選択肢と比べて優れていた点は何ですか?」

「商品・サービスの品質について、特に評価したのはどの点ですか?」

「どのような点があなたにとって価値があると感じましたか?」 - 顧客のプロフィール

(質問例)

「年齢層はどのカテゴリに該当しますか?」(選択肢を用意)

「性別を教えてください。」

「お住まいの地域はどちらですか?」(選択肢を用意)

【関連記事】

NPS®の質問内容とは?質問例やアンケート作成のポイントを解説

NPS®の活用には知識と経験が必要

NPS®は顧客ロイヤルティの改善・向上に有効な指標ですが、効果的に運用するには知識と経験が必要です。ただNPS®を測定するだけでなく、集めたデータをどう分析し、どのような施策につなげるかがポイントとなります。

アンケート結果には企業が気づいていない課題が潜んでいる可能性があります。課題を洗い出すことによって、既存の商品・サービスの改善はもちろん、新商品の開発にも活かすことができるでしょう。ただし、アンケートの設計や分析は容易ではないため、知識や経験のある人材が必要です。

自社にリソースがない場合は、専門家にNPS®の調査を依頼したり、専用ツールを活用することをおすすめします。

【関連記事】

NPSの分析方法とは?定量分析·定性分析の具体的な手法を解説

NPS®の導入・活用をサポートするNTTコム オンラインの「NPS®ソリューション」

ここからは、NTTコム オンラインの「NPS®ソリューション」を紹介します。

NPS®の導入・活用をサポートする「NPS®調査・コンサルティング」

NTTコム オンラインの「NPS®調査・コンサルティング」では、NPS®認定資格を持つ専門家が、設問設計から調査実施、報告書作成までトータルでサポートします。提供しているNPS®調査は以下のとおりです。

・NPS®ベンチマーク調査

競合他社との比較を通じて、自社の市場における位置付けを評価します。自社と競合他社のNPS®スコアを確認し、改善すべき優先項目を特定することができます。

NPS®アセスメント調査(自社調査)

自社におけるNPS®の有効性を評価し、推奨者と批判者の経済的影響を分析します。また、購買額や口コミなどの主要な指標との関係を調査し、高いロイヤルティを維持する要因や改善が必要な領域を明確化し、アクションプランの支援を行います。

さらに、ブランドロイヤルティ調査では、以下の4つの要素に基づく「クオリティポリシー」を徹底的に守り、品質を確保しています。

- モニターの品質

- 調査票の品質

- アンケートシステムの品質

- 回答結果の品質

また、自社の現状や課題を把握することで、具体的なアクションへとつなげることができます。加えて、新規顧客の獲得やブランド認知度の向上に向けた戦略策定にも役立つでしょう。

日常的な調査を自社で実行する「NPS分析・顧客体験管理ツール」

NTTコム オンラインでは、AI活用による顧客体験管理プラットフォーム「クアルトリクス」を提供しています。

「クアルトリクス(顧客体験管理ツール)」

クアルトリクスは、顧客や従業員の体験を一元的に管理し、データ収集、分析、そして顧客体験改善のためのインサイトを提供するデジタルプラットフォームです。主な特徴は以下のとおりです。

- カスタマージャーニーを把握し、適切なタイミングで不満の解消をサポート

- コンタクトセンターやオムニチャンネルのインサイトを分析し、顧客の満足・不満の根本原因を明らかにできる

- 実店舗、多拠点での顧客体験を一元的に管理

これらのツールを活用することで顧客体験の向上を支援し、効果的な改善活動に結びつけることができます。

導入事例|株式会社 日立ハイテクサイエンス 様

株式会社 日立ハイテクサイエンス様は、日立ハイテクグループの分析計測装置メーカーです。同社は約15年間、独自の顧客満足度調査を行なっていましたが、調査の精度や専門知識の不足に不安を抱えていました。また、調査結果を十分に活用できていない、効果的な分析ができていないなどの課題もあり、NPSツールを導入しました。

導入後は、以前は3時間以上かかっていた分析が数十分で完了するようになり、分析効率が大きく向上しました。この結果、経営幹部の意識も変わり、NPS®の結果をもとにした行動を起こす動きが社内で広がりました。さらに、コンサルタントやNPSツールのテクニカルサポートの対応にも満足しており、今後は海外の顧客へのNPS®調査にもNPSツールの活用を検討しているとのことです。

CS(顧客満足度)に加えNPS®の活用も検討しよう

NPS®は顧客ロイヤルティを測定する指標であり、CS(顧客満足度)と同様に顧客体験の改善に役立ちます。NPS®は業績との相関性があることから、多くの企業がベンチマークとして活用しています。長期的な顧客満足度を測定できるNPS®を導入し、課題の改善に活かしてみてはいかがでしょうか。

今回ご紹介したNPS®調査について、ダウンロード資料『選ぶ指標で”成果”に差がでる!?顧客満足度とNPS』でさらに詳しく紹介しています。NPS®調査の設問設計や調査結果の分析といった具体的な内容にも触れているので、ぜひご一読ください。

また、NTTコム オンラインでは、NPS®の導入やプログラム設計、施策実行までをサポートする「NPS®ソリューション」を提供しています。勉強会やワークショップも開催していますので、まずはお気軽にご相談ください。

【

顧客満足度とNPS®

】

最新のコラム

2025/09/09

2025/09/09

2025/08/01

2025/07/17